隐秘的星火:广州街巷中的地下抗战

“我们的同志不管怎样苦的工作都去做,想尽各种办法顽强地生存、隐蔽下来,并建立起秘密据点。”

◎《南方》杂志记者/石静莹 发自广州

◎本文责编/蒋玉

穿过广州市越秀区中山四路的车水马龙,拐进谈家巷,时光仿佛慢了下来。一座旧式建筑静立巷中,墙面上挂着的东江纵队交通站旧址标识牌,暗示着它不平凡的过去。

谈家巷2号之一,这座看似普通的旧式建筑,在广州沦陷后,曾在日军宪兵眼皮底下传递出一份份关键情报。如今静立于繁华都市中,见证着广州的发展。

上个世纪40年代,中共广州地下党的足迹如毛细血管般渗透沦陷区。他们以“党员养党”的坚韧、“灯下黑”的智慧,在日伪统治的“心脏”搏动抗争的脉搏。

而今,这些藏身市井的据点,正以纪念馆、文化空间、研学路线的新生,将血色记忆化为高质量发展的精神底色。

地下抗战:隐秘而伟大

1938年10月,广州沦陷,陷入了长达七年的黑暗统治。然而,正是在这片被敌人铁蹄践踏的土地上,中共广州地下党组织在极其艰难的环境下,开展了艰苦卓绝的地下斗争,为配合敌后抗日游击战争,为最终的胜利,作出了不可磨灭的贡献。

1940年12月,中共粤南省委成立。时任粤南省委书记梁广只直接联系萧泛波、余美庆、曾珍3人,以上3人再分头单线联系其他党员。为了隐蔽下来,他们克服了重重困难。

从1941年至1945年初,中共粤南省委、北江特委、东江游击队、珠江游击队等4个系统,从香港、澳门、珠江三角洲陆续派遣多名共产党员潜入广州开展地下抗日斗争。

1942年,广东大旱,日军却强征军粮。天灾加上人祸,广东饿殍遍野,百业凋零。

“组织上完全没有钱拨给我们,党的活动经费和党员自己的生活,都完全依靠自己想办法或互相支持帮助解决,被称为‘党员养党’。”梁广曾回忆这一段工作的艰辛,“我们的同志不管怎样苦的工作都去做,想尽各种办法顽强地生存并隐蔽下来,并建立起秘密据点。”

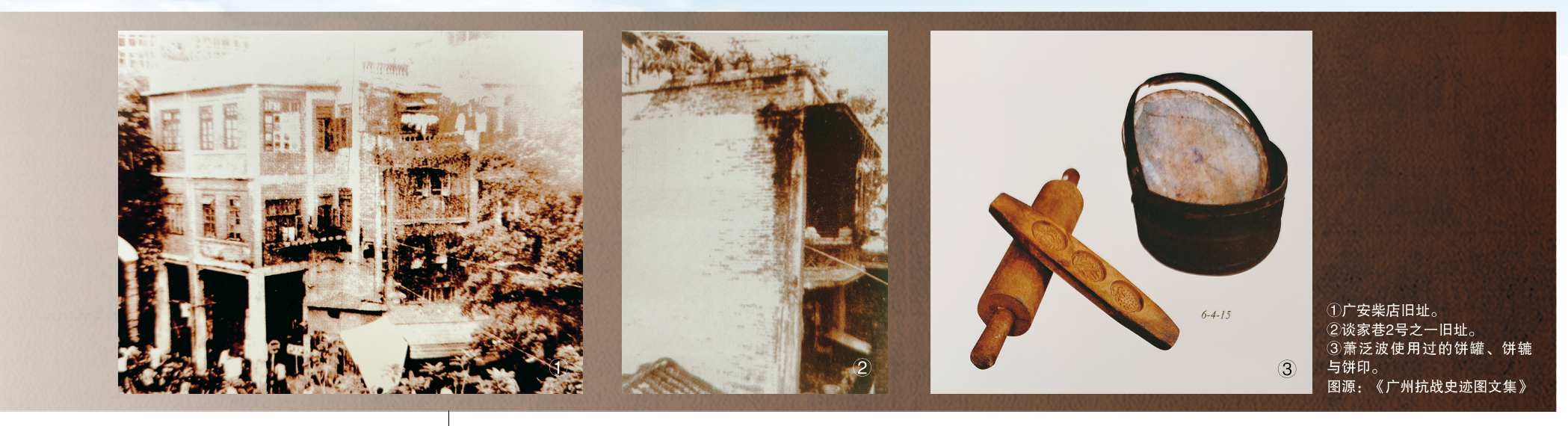

萧泛波被派到广州后,为了建立秘密联络点,费尽心思。他与志同道合的党外人士,一同在带河路开设了妙奇香杏仁饼店。

小小的饼店,看似普通,实则是地下党组织的秘密联络点,在那个艰难的时期,散发着希望的气息。

然而,地下工作充满了不确定性和危险。由于种种不便因素,为防止暴露,萧泛波在掌握了制作杏仁饼和炒米饼的技术后,不得不退出该店。

但他没有放弃,又与人合伙,先后在文德北路128号开设美香园饼店、厚德路64号开设兆香饼店。他制作并挑着担子售卖杏仁饼,以此为掩护,牢牢掌握着整个饼店的一切,也守护着党组织的秘密。

广州博物馆副馆长朱晓秋告诉《南方》杂志记者,当时中共广州地下党组织遵循“隐蔽精干、长期埋伏,积蓄力量、以待时机”的十六字方针,克服重重困难,采取秘密单线联系方式,建立秘密据点、交通站,搜集情报,筹集经费,接待和护送人员,开展抗日宣传,冒着生命危险周旋在敌人统治十分严密的中心城市,为配合敌后抗日游击战争作出了重要贡献。

“灯下黑”的斗争智慧

广州市越秀区中山四路,这里车水马龙,商铺林立。在这条繁华的街道上,谈家巷是一个不起眼的小巷。

在谈家巷与中山四路的交会处,有一栋三层半高的小楼。门牌号为谈家巷2号之一。1942年,这里却是东江纵队广州交通站所在地。

1942年,东江游击队派杨和秘密潜入广州,同先期奉命从北江撤回的中共地下党员钟国祥会合,在谈家巷2号之一建立地下交通站。

房子是一栋三层半的小楼,其主人是一位旅居加拿大的爱国华侨,即钟国祥的父亲钟德祺。

当时的形势极为严峻,谈家巷所处位置十分危险。东侧紧邻的永汉公园已被日军占用并改成所谓的“护国神社”,正门有日本宪兵站岗;西侧紧邻的原李占记钟表店被日本富士洋行占用;右后侧原来的商务印书馆也被日本三井洋行占用。然而,正所谓“最危险的地方就是最安全的地方”,这样的 “包围圈”反而给了东江纵队交通站 “灯下黑”的优势。

交通站成立后,迅速发挥了重要作用。送出的第一份情报,便是日军准备进攻珠江纵队第二支队根据地的行动计划和军用地图,为游击队的应对提供了关键信息。此后,情报源源不断地从这里送出,为抗战胜利提供了有力支持。

如今的谈家巷,依旧是那条窄窄的通道,在市井喧嚣中并不起眼,参与广州博物馆发起的研学路线的年轻队员们却特意来到这里,听带队老师讲述钟家的故事。随后,孩子们还会进入广州起义纪念馆,体验抗战时期地下工作者的情报传递:孩子们戴着仿制的“旧怀表”(实为研学道具),应对“日军的盘问”(由志愿者扮演),把“情报”送到“东江纵队联络点”(研学指定站点)。

“原来送一份情报,心情会这么紧张!”完成任务的孩子们擦着汗说,“想到先辈们每天都要面对危险,太佩服他们了。”

“我们希望通过这些细节,让孩子们明白:地下党不是电影里的‘超人’,他们是普通人,却凭着信仰做了不普通的事。”广州博物馆研学负责人表示。

小店里的宣传智慧

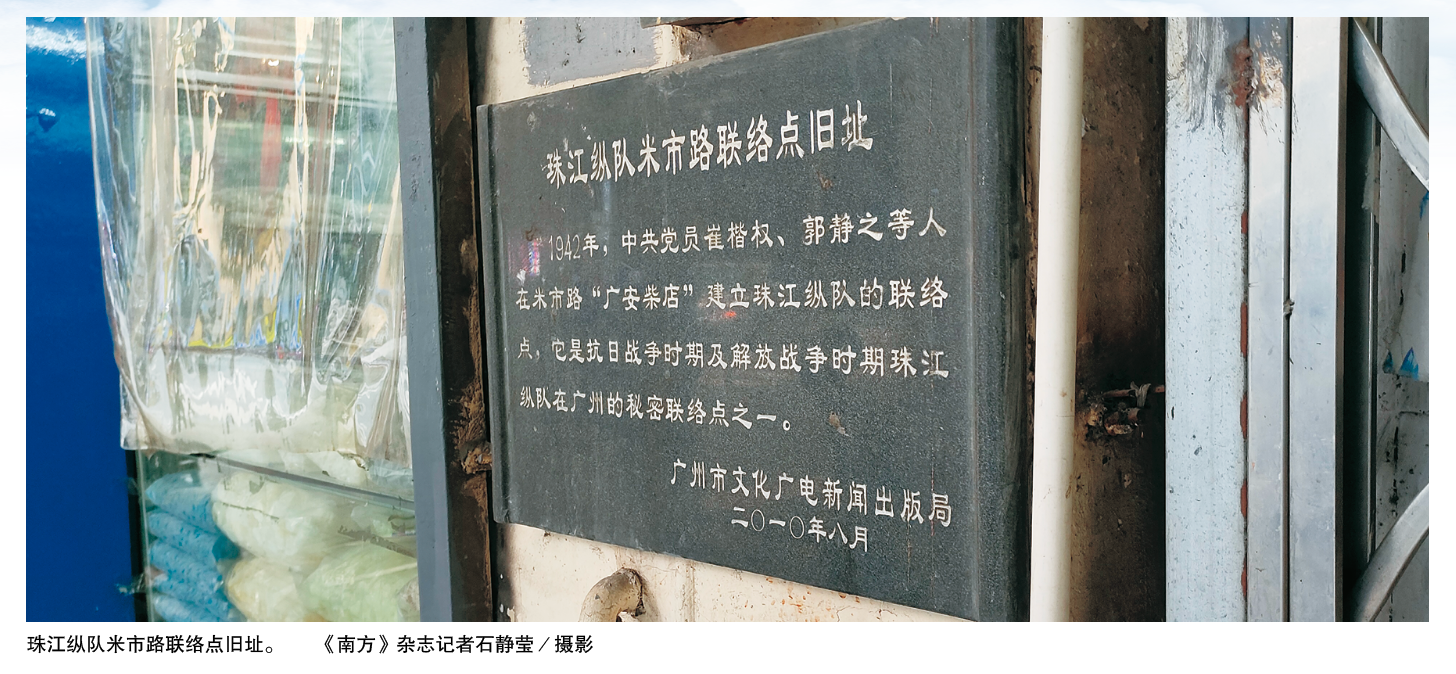

广州市越秀区北京路附近,一条名为米市路的小路,路口有几间不起眼的小店,行人从青石板路走过,可以见到其中一间小店的门旁,立了一块牌子,上面写着“珠江纵队米市路联络点旧址”。

1941年春开始,中共珠江三角洲中心县委先后派共产党员崔楷权(崔佳)、李淑明、黄少英、麦祺、翁志中等人进入广州开展活动,为珠江纵队建立了一批地下交通站和联络站。

当时,党组织考虑到崔楷权的家庭环境和社会关系等有利条件,要求他建立一个可靠的秘密联络点。

崔便以做生意为由,先后动员去了澳门的父母拿钱作资本,于1942年在米市路二号开了一间广安柴店。

崔利用自己店老板的身份,与上下左右“混得很熟”,被推选当上了“甲长”,深得伪惠福区公安分局局长的赏识。有了这层关系,收集日伪情报就方便多了。

同时,崔又以买货为名,经常来往于萝岗、从化、增城等地,从事接头、请示汇报工作。随着崔楷权社会地位的日渐巩固,广安柴店作为秘密交通联络点发挥着越来越重要的作用。

这些隐蔽活动点和交通联络站,经常为我地下党和抗日游击队收集、传递情报,购买药品、器材,接待来往人员和安排伤病员养伤,印发文件、传单等。

1945年5月下旬,抗日战争已到了最后关键时刻,广州地下党组织决定开展一场大规模的宣传活动。地下党员们以东纵和珠纵的名义,起草了一份《告全市同胞书》,制成传单,在全市范围内派发。

抗战后期的地下党核心负责人陈翔南回忆,广州的中共地下党有好几个秘密油印点,传单复写了好几份,再分别交给各个秘密印刷点印刷,总共印了4000多份。按照单线联系的组织形式,动员了全市的地下党员和“游击之友”投入这一行动。

当时,要印刻这么多宣传品并不容易,珠纵队员董世扬曾回忆过这段往事,其中一处油印地点就在米市路口的广安柴店。白天,他关起铁闸刻写,晚上则开始印刷。晚上实行灯火管制时,只能靠着微弱的煤油灯工作,第二天早上,又得故作悠闲地到茶楼饮早茶。过了一个多月,担心暴露,他们又找其他联络站继续印刷刻写传单。

位于谈家巷的钟国祥的家也是秘密印刷传单的地点之一,钟的弟妹都参与印刷工作。

传单印好之后,大家趁夜色,将传单散发到广州的大街小巷,激起了广大市民的抗战热情。

特殊背景的红色堡垒

若说谈家巷与广安柴店的故事藏着市井智慧,二沙岛颐养园的往事则写满了胆识与温情。

位于如今广州市中心的二沙岛,绿树成荫,环境优美,是广州市民休闲娱乐的好去处。在二沙岛的中部,有一座风格独特的别墅,名为“颐养园”。

在抗战时期,这座园林却隐藏着不为人知的秘密。

20世纪20年代,颐养园由著名民族工商业家梁培基等人合资兴建,是一座由西式别墅和优美园林组成的疗养性医院,在抗战时期成了地下党的“安全孤岛”。

梁培基先生赤诚爱国,他的几个子女都积极投身于抗日救国运动,让这里成为筹集军资、护送同志的秘密据点。颐养园内有位名叫柯岛的德国医生,由于其特殊身份,加上梁家儿女中亦有德国留学生,日寇对颐养园有几分忌惮,不敢贸然进入园内搜查。

地下党以疗养患者的名义,频繁进出颐养园。他们利用园内的便利条件,开展了大量秘密工作。他们建立了一条秘密交通线,为东江纵队和游击队转运物资,运来了药品,送来了情报。许多革命志士在这里得到了庇护。

也是在这里,进步青年们借着“疗养”的名义参加训练班,把“抗日救亡”的誓言刻进心底,再奔赴游击区的战场。这段历史,如同一段沉默的旋律,深深埋藏在颐养园的一草一木中。

如今的二沙岛,已是广州的 “城市客厅”。江风拂过体育中心的草坪,少年们在足球场奔跑,跳水运动员在训练馆起跳——颐养园旧址后改为广东省体育训练基地,1993年定名为“广东省体育运动技术学院”。这里被誉为“世界冠军的摇篮”,培养出一代代体育健儿。

从历史印记到精神课堂

如今,当我们漫步在繁华的街头巷尾,或许很难想象,在往昔的峥嵘岁月里,这些地方曾是地下抗战的秘密战场。

在广州的街巷里,地下党组织克服重重困难,以非凡的勇气和智慧,在敌人的严密统治下开展斗争,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

这些地点的选择极具智慧。它们往往位于闹市之中,借助日常生活的喧嚣作为掩护。

一家饼店、一间柴店、一个医院,这些普通人日常进出的场所,成了地下工作最佳的保护色。

地下党员们在这样的环境中开展工作,需要超凡的勇气和智慧。他们时刻面临着被发现的危险,却依然坚守岗位,通过秘密单线联系等方式,构建起了一张可靠的地下工作网络。

这些承载着抗战记忆的地方,又见证着广州在高质量发展中的辉煌历程,续写着新的篇章。

如今,这些红色遗址不仅成为旅游的“打卡胜地”,同时也承担着传承革命斗争精神,培育新时代精神的公共教育功能,汇聚成广州的文化底色之一。

曾经是众多地下党员联络与落脚点的广州市越秀区,正在以打造红色文化传承弘扬示范区为抓手,加快建成老城市新活力创新发展示范区。

近年来,越秀区通过打造“红游越秀”旅游品牌,设计精品线路,将红色景点与北京路、东山口商圈等传统街区、商业地标有机结合,形成“红色研学+广府文化+都市休闲”的复合体验,激活了红色资源的经济价值,更在润物无声中传承了城市的英雄基因与精神血脉。

今年3月,位于中山五路的新青年创享社正式开放。该场馆距离新青年社旧址约50米,由越秀区在全市率先采用原址正常使用、异地策展的方式,以新青年社旧址历史为主题,打造成集红色展览、文化体验、创意书咖为一体的新青年创享文化空间。

每到周末和假期,红色研学便吸引了众多学生来到这里,通过红色遗迹里充满故事的物件,感受革命先辈的抗战精神。

那些曾经在这里战斗过的地下党员们,应该会感到欣慰,他们曾经冒着生命危险走过的青石板路,如今会成为市民悠闲散步的场所、孩子们红色研学的体验地。

历史不会忘记,人民不会忘记。那些为了民族独立和人民解放而英勇斗争的革命先辈,他们的名字和事迹,将永远铭刻在广州这座英雄城市的史册上。

记者手记

街巷里的精神密码,照亮城市未来

当暮色降临,厚德路的饼香、二沙岛的晚风、谈家巷的灯光,与研学少年的笑声交织在一起。这些地下抗战史迹,早已不是“过去时”的符号,而是“现在时”的精神养分。

它们见证了广州从“烽火围城”到“开放前沿”的蝶变,也回答了“如何让红色记忆活在当下”的时代命题:不是将历史封存在玻璃柜里,而是让它走进街巷、走进课堂、走进每个人的生活。

广州这座充满活力与故事的城市,街巷不仅是生活的脉络,更是历史的见证者。

这些斗争的史迹,如同一颗颗深埋在城市肌理中的红色种子,见证了广州从苦难走向辉煌的历程。

广州博物馆的研学线路,就像一把钥匙,让孩子们打开了连接新旧时代的大门。它让年轻人明白:当年先辈们冒着生命危险守护的秘密,如今成了我们可以坦然讲述的故事;当年他们渴望的和平与繁荣,如今正由我们亲手创造。

新青年创享社的开放,让新时代的青年人从历史痕迹中体会新旧交替的文化空间。

曾经作为红色地下堡垒的医院,化作冠军的摇篮,承载着广东体育文化底蕴,向全国人民展现风采。

从抗战时期的隐蔽斗争,到新时代的高质量发展,变的是城市的面貌,不变的是刻在广州人骨子里的担当与智慧。

这些街巷里的红色史迹,是广州最珍贵的“精神密码”。它提醒着我们:每一条繁华的街道,都曾有过坚守;每一个平凡的角落,都可能藏着伟大。

而对这些史迹的活化与传承,就是对先辈最好的告慰:让红色记忆永远鲜活,让革命精神永远照亮广州高质量发展的征程。

这些曾见证中共广州地下党生死斗争的角落,正以“旧痕新韵”的姿态,完成跨越时空的精神对话。它们不再是孤立的历史坐标,而是串联城市记忆、滋养时代精神的红色脉络。

网编:陈地杰

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号