这座粤北山城,为何成为广东抗战重地

从“凿山开道”的雄关气魄,到“中流砥柱”的热血担当,再到“勇立潮头”的振兴先锋,深植于血脉中的坚韧与担当,已化作韶关这片土地最深沉的回响

◎《南方》杂志记者/陈海燕 卢志科 南方日报记者/刘桐桐 梁燕 发自韶关

◎视频/莫丽婷 卢志科 唐勇军 实习生/梁晋怿 廖睿希

◎本文责编/刘树强

南岭山脉绵延向前,如同大地隆起的脊梁,横亘在华南腹地。从高空俯瞰,群山褶皱中浮现出一座城市——韶关。

时间的指针拨回20世纪30年代,日寇的铁蹄踏碎山河,民族存亡之际,这座距离省会广州200多公里的粤北山城扛起大旗:韶关成了广东战时省委所在地。

古道雄关:南北千年通途

说起韶关,绕不开南岭五岭之一的大庾岭(又名梅岭)。在飞机高铁纵横的今天,我们很难想象,在古代,要翻越大庾岭的高山,需要何等的决心!它巍峨险峻,对于旅人而言,是一道难以逾越的天堑。

直到唐代名相张九龄以“初岭东废路,人苦峻极”上书唐玄宗,奏请开凿梅关古道。这条青石古道以“一步一钎痕”的原始工艺穿越海拔800多米的山脉,打通南北经济动脉,促进中原与岭南物资、人口流动,使韶关成为商贸中转枢纽,带来了经济和文化的开放交流,成为贯通南北的千年通途。

唐代中后期散文家皇甫湜《朝阳楼记》曾记载:“岭南属州以百数,韶州为大。”

“张九龄作为韶关籍宰相,曾推动办学兴教,使当地文风蔚然。”韶关市史志办原主任吴土清向记者介绍道。“岭海千年第一人”的清正风骨与家国情怀,融入韶关人的精神血脉。“九龄风度”的印记遍布韶关——仁化周田、始兴隘子有风度村,城区最繁华的商业步行街是风度步行街,风度书房在韶关城镇乡村星罗棋布,多所中小学校以“九龄”或“风度”命名。

梅关古道南端的珠玑巷,位于南雄市区9公里处,是古代移民史上的重要坐标,见证了180余个姓氏宗族的迁徙。作为中原移民南迁的关键驿站,数十万先民经此散居珠三角地区,将宗族文化、农耕技术带入岭南;而客家人南迁又在此留下围屋、山歌等印记。多家族在此驻足,再散落珠三角,成为广府人的共同根脉。

经年累月的迁徙与融合,中原文化与岭南文化、客家文化与广府文化共同奠定了韶关这片土地开放包容多元的特点。

战时省委:广东抗战大本营

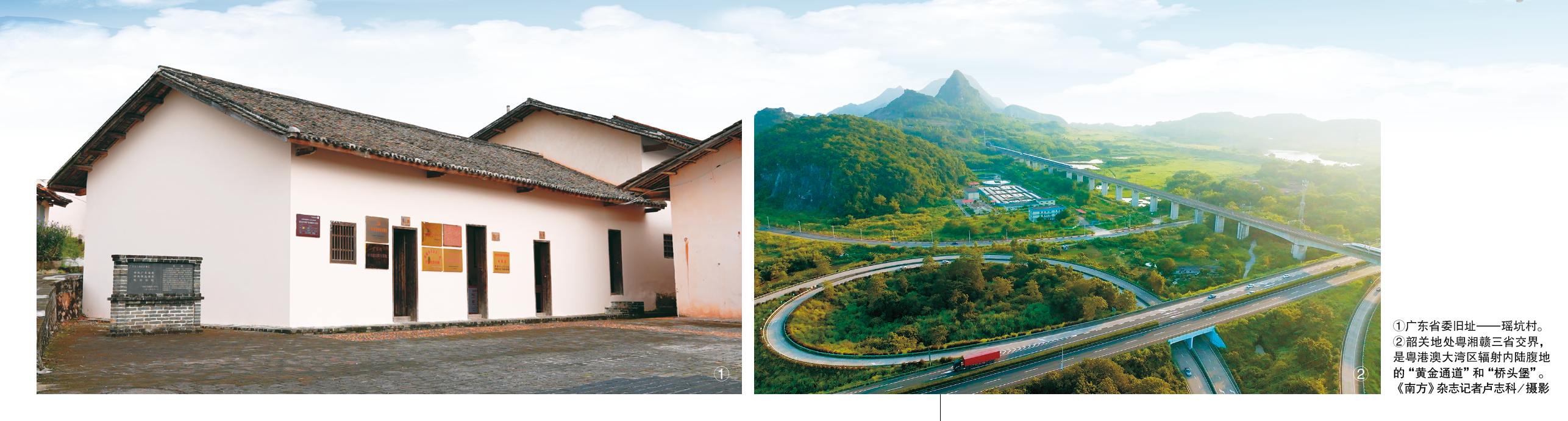

1938年10月,战争的阴云笼罩中华大地,广州沦陷,华南告急。中共广东省委机关北迁韶关,最初在八路军驻韶关办事处附近一间民房内,后来又先后迁至南雄瑶坑、始兴红围、韶关五里亭等地,在张文彬、李大林等同志的领导下推动广东抗战。韶关成为广东抗战中心。

“中共粤北省委机关迁至五里亭,有利于中共党组织靠前指挥,这里是交通要道,离河流、铁路、火车站近,选择此处也是统一战线工作的结果。”中共韶关市委党史研究室党史科科长黄乐接受采访时说道。粤北省委(1940年12月,广东省委撤销,成立粤北省委、粤南省委,粤北省委下辖东江、西江、北江等地区的党组织)迁移后,省委电台仍留在红围执行任务,在一年多的时间里,省委电台发送电报100多次。每一次“嘀嗒”声,都穿透层层封锁,化作一道道无形的指令,使粤北省委与各级党组织保持紧密联系,打响了无数场气壮山河的保卫战。

为了加强抗战文化的领导,省委成立文化小组和文化工作委员会,广大进步文化工作者建立文化团体、创办进步报刊,进行空前繁荣的文艺创作,使韶关成为与昆明、成都、桂林齐名的重要文化据点。

当时韶关拥有《新华南》《北江日报》《抗先通讯》等20多家进步报刊,宣传团结抗日是这些报刊的主流声音,尤其是中共广东省委于1939年4月1日创办的《新华南》,以统一战线的面目公开发行,发放范围广泛,在艰难的情况下出版了30多期,被誉为“华南抗战的号角”。

第一、二次粤北会战取得胜利之后,以国立中山大学为代表的一大批广州、香港、澳门等地大中专院校和中学纷纷迁往韶关办学,韶关一时成为名副其实的“大学城”。大中学生通过多种形式开展抗日救亡宣传活动,让这座山城一时成为学术重镇,形成文化宣传的重要阵地。

在韶关这片土地上,广东省委(粤北省委)领导下的人民抗日武装力量不断壮大,开辟了全国三大敌后战场之一的华南敌后战场,为抗日战争的胜利作出了不可磨灭的贡献。

老区新生:“百千万工程”开新局

习近平总书记指出:“伟大抗战精神,是中国人民弥足珍贵的精神财富。”多年来,伟大抗战精神在中华儿女胸中激荡,始终激励着我们克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

韶关的丹霞赤壁间,曾经灼烧天际的抗战硝烟早已散尽,那些革命英雄的故事,却深深融入这片土地的红色基因。

昔日地下交通员跋涉的崎岖山路,如今被一条条钢铁巨龙贯穿。京广高铁以350公里的时速,使韶关50分钟通达粤港澳大湾区。韶关“百县千镇万村高质量发展工程”的蓝图上,红色旅游、生态农业、特色产业集群,正沿着这条“新干线”蓬勃发展。

从韶关站向北150公里,长征国家文化公园(广东段)正串联起油山革命纪念园、梅关古道等遗址,年接待游客超100万人次,成为爱国主义教育的生动课堂。瑶坑、红围、五里亭三处“红色祖屋”,经过积极保护与修缮,向世人开放,成为传播红色文化、赓续革命精神的重要阵地。

2025年上半年,韶关市农林牧渔业现价总产值达168.35亿元,同比增长6.5%,增速位列全省第一。近年来,当地深入实施乡村振兴战略和“十业千亿”全产业链发展工程,乡村振兴活力迸发,农文旅深度融合发展,“善美韶农”韶关农业区域公用品牌影响力持续扩大,绘就了一幅农业强、农村美、农民富的生动画卷。

从“凿山开道”的雄关气魄,到“中流砥柱”的热血担当,再到“勇立潮头”的振兴先锋,深植于血脉中的坚韧与担当,已化作韶关这片土地最深沉的回响。

网编:陈地杰

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号