寻访抗战文艺的岭南回声

文艺从不缺席时代。它既记录痛苦与抗争,也凝聚希望与力量。在抗战的烽火中,广东文艺写下了浓墨重彩的一章;在今天,它依然为新时代的创作者提供丰厚的滋养与灵感

◎《南方》杂志记者/影子 实习生/唐瑜泽 邓静惠

通讯员/邱海军 王玥 陈亮 江粤军 陈烨 发自广州、汕头等地

◎本文责编/张蓓蕾

时光倒流80年,烽火硝烟中,文艺星火从未熄灭。泛黄的手稿、斑驳的木刻版画、胶卷中定格的黑白光影……这些沉默的档案,正是一场跨越时空的对话。

当我们俯身倾听,仍能听到刀笔刻凿时代的呐喊、胶片转动时代的悲欢。近日,《南方》杂志记者循着这些散落在时光中的文化密码,重返历史现场,探寻抗战文艺的岭南回声。

木刻上的呐喊

在广州美术学院美术馆二楼,“艺为星火:一八艺社的时代档案”展静静铺陈开来。展柜里整齐摆放着泛黄的手稿、旧报刊和斑驳的照片。一封泛黄的书稿格外引人注目,这是1994年年逾八旬的胡一川以《与夏朋的恋爱》为题写下的回忆,回顾了两人相识、并肩奋斗到被捕前的经历。

1930年5月21日,一群就读于杭州国立艺专的青年学生,在西湖之畔改组创办于1929年的“西湖一八艺社”,正式成立中国第一个左翼美术学生团体——“一八艺社”。展出的学生档案表中可以看到一个个成员姓名:胡一川、王肇民、陈卓坤、陈铁耕等。

广州美术学院党委副书记、中国美术家协会版画艺委会主任宋光智接受《南方》杂志记者采访时表示,在民族危亡关头,青年艺术家们以刀代笔,让木刻成为有力的战斗武器。鲁迅曾指出,“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”。

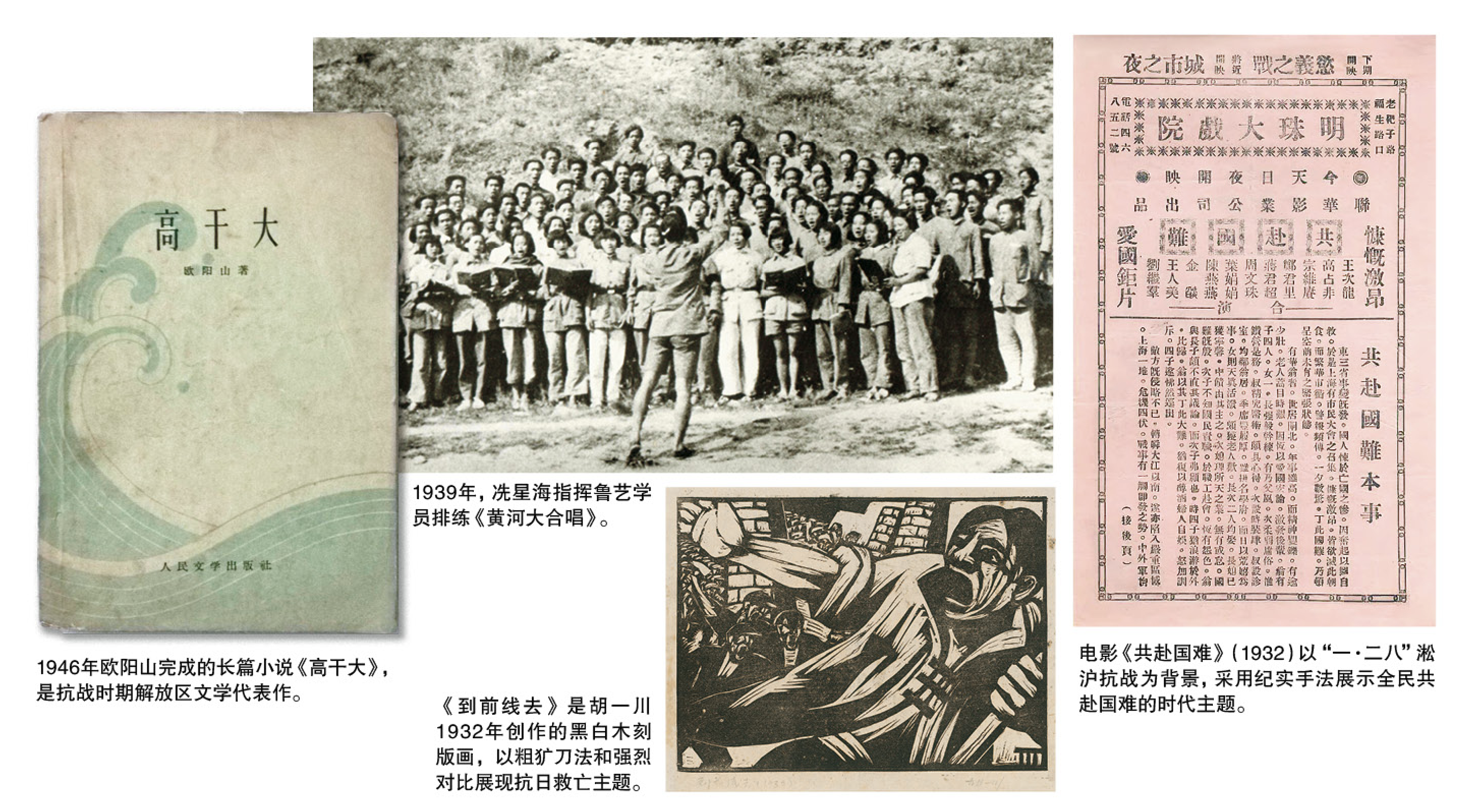

胡一川是中国新兴木刻运动的先驱和延安木刻的重要代表,作品《饥民》是中国最早创作的版画之一。在《饥民》《流离》作品中,他以粗犷且充满力量的刀法,黑白的高度概括,放刀直取,表现出难民的痛苦与茫然;《到前线去》则用木刻唤醒民众,吹响了战斗的号角。他的作品刻画出民族的苦难与抗争,体现了中国人民不屈不挠的精神力量。

是怒吼,是抗争,是希望!8月8日起,中央广播电视总台军事节目中心和广州美术学院联合出品的八集纪录片《烽火木刻》,在中央广播电视总台国防军事频道(CCTV-7)播出,收获广泛关注。

“新兴木刻运动中,版画家突出以个人的视角批判现实。”宋光智指出,延安木刻的艺术功能从“批判现实”转向“服务革命”,版画家开创“艺术为人民服务”的实践范式,艺术家们用刻刀记录了中国革命的壮阔历程。

从广东走出来的版画家有古元、李桦、黄新波、赖少其、张望、陈烟桥、陈铁耕、陈卓坤、罗清桢、荒烟等一大批在中国美术史上熠熠生辉的木刻大家,创作了《怒吼吧!中国》《牛犋变更队》等丰碑式的经典作品,广东版画家们在抗战中发挥了非常重要的作用。

烽火中的文学回声

“这种为了人民的利益哪怕是微不足道的小事都不放过的精神实在令人感动。”在位于白鹅潭大湾区艺术中心的广东文学馆内,陈列着一份珍贵的创作书稿。内容是欧阳山在1982年5月5日创作的散文《想起毛泽东同志这封信》。这篇散文发表在《红旗》杂志1982年第10期,回忆了1944年毛泽东同志致信他与丁玲,肯定了他们的创作新风,极大地鼓舞了他继续走革命文艺道路的决心。

1936年中国左翼作家联盟解散后,广东作家或留守岭南,或奔赴延安,接受革命的洗礼。

毛泽东同志在延安文艺座谈会前后专门与欧阳山等延安文化人士会谈,或通过书信征求他们的意见。根据记载,延安文艺座谈会上的广东籍作家有欧阳山、草明、陈波儿和碧野。

延安文艺座谈会后,怀着“为人民大众服务”的热情,延安的文艺工作者们使秧歌、小说等艺术形式成为革命的有力工具,包括欧阳山在内的作家们的创作风格焕然一新。

延安文艺精神在历史的长河中不断传播,指引了包括广东在内的全国文艺工作者的前进方向。1946年,欧阳山完成长篇小说《高干大》,被认为是实践毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话精神的最早成果之一。

“在展陈间驻足,仿佛能听见抗战文人奋笔疾书的声音。”来自杭州的文学爱好者告诉记者,她很喜欢广东现代文学展厅的部分,因为让人一下子就进入了那个岁月。

馆中还有鲁迅的身影。1927年,他曾在中山大学执教,寓居于钟楼与白云楼之间。在这里,他写下《而已集》《野草》《朝花夕拾》。一个行李箱、一个茶几,无数珍贵的原件让这段历史不再遥远。

潮汕大地同样燃烧着文艺的火焰。1923年,火焰文学社在汕头成立,出版《火焰》周刊。洪灵菲、戴平万、冯铿等青年作家在这里发表诗歌、小说与剧本,作品洋溢着革命激情与现实关怀。冯铿的《红的日记》《重新起来!》,洪灵菲的《流亡》《前线》,令人感受到直抵内心的力量。

“广东是中国红色文学的重要摇篮。”广东省作协党组成员、专职副主席刘春接受《南方》杂志记者采访时表示,冯铿等广东籍左联作家以生命和热忱浸染出文学之红,这一页至今仍在中国现代文学史上熠熠生辉。

音符中的抗争

提到抗战时期的音乐,人们往往会想起冼星海、马思聪以及“何氏三杰”等广东音乐大家。人们会想到瞿秋白重新翻译的中文版《国际歌》,会想到那首慷慨激昂,由光未然作词、祖籍广州番禺的冼星海作曲的《黄河大合唱》,会想到汕尾海丰籍音乐家马思聪写下的《思乡曲》,也会记忆起何与年的体现抗日救国和热血青年本色的广东音乐《广州青年》《长空鹤唳》。

在那段艰难的岁月里,广东音乐人纷纷把音符化作武器,为人民、为民族而歌。

长期从事音乐理论与评论研究的珠海科技学院音乐舞蹈学院院长、二级教授、音乐学博士何平同《南方》杂志记者谈起这一话题时,依然满怀激情。“延安时期,广东籍音乐家为抗战作出了极大的贡献。”何平曾主持“永恒的记忆——关于百年来广东音乐家对中国音乐发展的影响和贡献的研究”,系统梳理了广东音乐家在中国音乐发展中的历史地位和革命斗争中的作用,以及作出的卓越贡献。

“广东音乐在中国音乐发展史上有着不可替代的位置。萧友梅、冼星海、马思聪不仅是广东的骄傲,更是中国音乐的旗帜。”何平强调,在中国音乐史的经典著作与资料中,广东籍以及长期在广东工作的音乐家就有30多位,他们的作品和思想深刻影响了中国音乐的发展,“我们有责任也有义务把他们的名字镌刻在历史中”。

纵观抗战岁月,广东音乐家留下了许多闪光印记。除了耳熟能详的经典,还有更多鲜为人知的救亡之声。1931年,江门籍音乐家何安东创作了《奋起救国》,这是目前可考证的中国最早的抗战歌曲。九一八事变后,海丰籍音乐家陈洪谱写了《冲锋号》《把敌人赶出领土》等救亡歌曲,在群众中广泛传唱。1939年,阳江籍作曲家何士德在皖南云岭新四军军部写下《新四军军歌》,雄壮激昂的旋律,成为鼓舞将士斗志的重要力量。

电影的故乡

蔡楚生艺术广场、集星电影院……在我国著名电影艺术家、“中国进步电影的先驱”“中国现实主义电影的奠基人”蔡楚生故居所在地汕头市潮阳区铜盂镇集星村,千年古树长出年轻的枝丫。

故居静静矗立在田野与村落之间,青砖灰瓦、岭南气韵的“四点金”和“厝包”民居,见证了蔡楚生从故乡出发,走向银幕与世界的光影之路。

蔡楚生1927年到上海参加电影工作,创作了《共赴国难》《都会的早晨》《渔光曲》《新女性》《迷途的羔羊》《王老五》《血溅宝山城》《游击进行曲》《孤岛天堂》《前程万里》《一江春水向东流》《南海潮》等多部作品。据统计,在新中国成立前所拍摄的1300多部电影中,最卖座的4部电影,除《姊妹花》是其师父郑正秋所作外,其余三部都出自蔡楚生之手。

《渔光曲》便是其中之一。影片讲述了渔民在风雨飘摇的岁月里的苦难与抗争。蔡楚生以细腻的镜头语言,描摹了底层百姓的艰辛生活,也揭示了社会的不公与压迫。1934年,《渔光曲》连映84天,成为当时国产影片票房的最高纪录。1935年,影片成为中国第一部获得国际奖项的电影。

1995年,在纪念“世界电影诞生100周年暨中国电影诞生90周年”时,国家广电部电影局、中国电影家协会、中国电影出版社、中共北京市委宣传部授予蔡楚生“中国电影世纪奖·导演奖”。

文艺从不缺席时代。它既记录痛苦与抗争,也凝聚希望与力量。在抗战的烽火中,广东文艺写下了浓墨重彩的一章;在今天,它依然为新时代的创作者提供丰厚的滋养与灵感。

网编:陈地杰

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号