塘口镇:从“碉楼之乡”到“青年创客小镇”

艺术不再遥远,文明就在身边。塘口以一种温润而坚定的方式,把文化触角伸入每一寸土地,用艺术和创意点亮传统肌理,也为文明建设注入时代意涵

◎《南方》杂志记者/影子 实习生/潘沁 发自江门

◎本文责编/张蓓蕾

节假日,游客在碉楼与古巷之间穿行,沉浸式体验侨乡风情与非遗。在非遗工坊,他们在传承人手把手的指导下,亲手制作一枚“塘口家糍”;在创意市集,他们淘一份极具在地风味的文创纪念品。“碉楼之乡”江门开平市塘口镇正以崭新面貌,登上各大社交平台热搜榜。

作为广东省唯一的世界文化遗产“开平碉楼与村落”所在地,塘口镇近年来以“百县千镇万村高质量发展工程”为牵引,不断探索创新路径。

艺术设计为百年建筑注入当代美学,“修旧如旧”的匠心让历史肌理重焕生机;传统非遗与潮流文化碰撞出创新火花,古老村落正成为吸引年轻人回归的创意热土。何为塘口?如何在保护世界文化遗产的同时,激活乡风文明?又如何实现从“碉楼之乡”到“青年创客小镇”的华丽转身?《南方》杂志记者多次走进塘口镇,试图寻找答案。

建筑活化

历史空间的当代转型

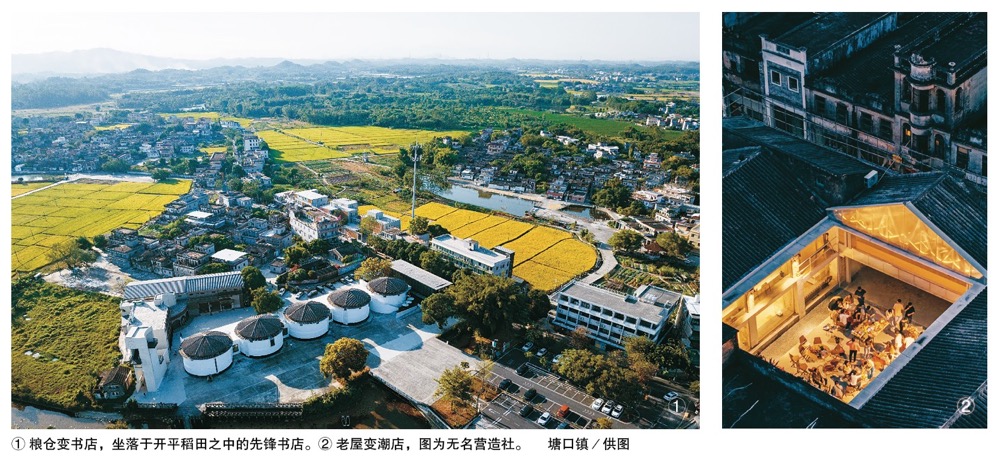

当记者走进塘口旧墟,始建于上世纪60年代的圆筒形粮仓已变身为华南首家先锋书店。

1600平方米的空间内,3.8万册图书与碉楼主题文创相映成趣,2024年客流量突破150万人次,成为乡村书店全国运营典范。书店获评“最美公共文化空间”,店内除了丰富的图书与文创产品,还经常举办碉楼文化讲座、侨乡故事分享会等活动,成为传播侨乡文化的重要窗口。

2025年5月,这里迎来一批特别的参观者——来自广东、天津、湖南、新疆等地的网络作家,在距离书店不远处的江门市乡村振兴培训中心举办了一场富有时代气息的文艺活动——“侨乡新大众文艺社暨广东网络文学(江门塘口)青创孵化中心”正式揭牌。作家们用脚步丈量侨乡,用文字触摸建筑的温度,也让塘口的创意因子加速流动。

而在夜晚,书店小广场上演着“文明yeah(夜)集——墟里有戏”,创业青年和村民一起,唱着不同年代的歌谣,感受乡风文明在身边悄然滋长。这不仅是一个空间的再利用,更是文化浸润人心的延展。

这是塘口建筑活化的一个缩影。记者了解到,通过“修旧如旧+功能再造”模式,全镇已盘活23处历史建筑,打造出塘口空间、无名营造社等50余个文旅项目,形成集文创、研学、民宿于一体的复合业态。

值得一提的是,为避免“千镇一面”的复制粘贴,塘口还设立了由7位本地专家组成的文旅项目和风貌管控顾问委员会——成员既有大学教授,也有民宿主理人。他们参与审风貌、审方案、审项目,确保塘口的发展“既有个性,也有底线”。

“我们要的不是照搬成功样本,而是真正融入侨乡文化的当代表达。”塘口镇党委负责人表示。

在这里,公共空间和产业空间实现了“双向奔赴”:一边解决基层治理、激活社区参与;一边推动本地产业“造血”,为乡村振兴注入可持续动力。

非遗创新

传统技艺的现代表达

在塘口镇,非遗不再是博物馆里静默的展品,而是活色生香的产业引擎和吸引年轻人的新磁场,不断从技艺传承迈向产业发展。仓东遗产教育基地就是其中的生动缩影。

走进仓东村,时光仿佛慢了下来。这座基地由五邑大学谭金花教授于2009年发起,16年来,谭金花和她的团队像绣花一样,精细修复着这里的自然生态、斑驳老屋,传承独特侨乡文化。

通过对古村落自然生态、建筑生态、文化生态的全面保护和挖掘,侨乡传统古村落仓东村焕发出新时代的活力。这份努力赢得了认可:仓东遗产教育基地被联合国教科文组织评选为全球世界遗产教育创新十个优秀推荐案例之一。

如今,这里的活力看得见、摸得着。据统计,仓东遗产教育基地年均举办各项活动70场,接待游客达3万人次,创造了新时期文化保育理念下古村落复苏的成功典范。

为了让更多游客走进仓东、了解非遗,塘口镇在旧墟设立了一处非遗传习所。

“我们和谭金花教授的互动,是一种活态传承。”镇党委负责人表示,“在最显眼的位置设传习所,就是希望把仓东村的能量带出来,带动周边人气。”

而仓东村的经验,正被复制拓展。塘口镇正将创新触角伸向更广阔的领域,特别是用“数字魔法”为传统赋能,通过“非遗工坊+数字传播”模式,为传统技艺注入新的活力。

塘口镇积极推进世遗碉楼三维模型数字化采集项目,对世界遗产点核心区的26座碉楼及21座省保建筑进行三维数字化建模,构建起线上碉楼博物馆,建立详细数字档案。在机制上,全镇采取“产权不变、政府代管”的碉楼托管模式,与村民签订碉楼托管协议,政府代为修缮管理并可保护性开发,赋予古老建筑新的生命力和活力,使其成为当地文化旅游的重要景点和载体。

数字赋能让建筑永生,而活态传承则让技艺常青。承载着这份常青使命的,是塘口镇丰富的文化遗产家底:全国重点文物保护单位开平碉楼,省级文物保护单位立园,市(县)级文物保护单位中山楼、关崇涧故居,江门市非物质文化遗产塘口家糍制作技艺、圣母游巷,开平市非物质文化遗产塘口糍花制作技艺、仓前舞狮民俗。

这些“非遗名录上的名字”,正在回到百姓生活之中。比如,仓前舞狮民俗作为列入第六批开平市县级非物质文化遗产代表性项目,也在塘口镇的非遗保护工作中得到有效的传承与发展,展现出传统民俗文化的持久生命力。

品牌塑造

文旅融合的塘口实践

“我们正朝着世界遗产研学方向迈进,未来将进一步完善文旅配套设施。”塘口镇党委相关负责人告诉《南方》杂志记者。2024年,塘口镇举办一系列文旅活动,累计吸引游客15 万人次,带动周边餐饮、住宿等消费超2000万元。这份活力,在夜幕下的塘口旧墟广场感受尤为真切。

值得关注的是,一系列文旅活动的开展,不仅丰富了当地文化生活,更大大吸引了年轻人返乡创业。据了解,目前全镇已有30余名大学生回到家乡,开办起民宿、工作室等,为乡村振兴注入了新鲜血液,让这片土地焕发出更强劲的发展活力。

返乡创业的成效,直接体现在蓬勃发展的民宿产业上:截至2025年6月,塘口镇可提供住宿的民宿(酒店)22家,合计788个床位。2025年上半年民宿(酒店)接待游客累计超10万人次,营业额超2500万元;在建民宿(酒店)10家,预计可提供650个床位,总投资额约为2.1亿元。预计未来1至2年,总床位数将超过2000个。

吸引“新乡人”和创客,已成为塘口人才战略的关键一环。在广东省委宣传部、省文明办指导下,江门市委宣传部发挥挂点塘口共建的优势,推出塘口“数字化小镇”建设方案。5月中旬,计划推出塘口“IE公社”,95名“新村民”选择了这里诗意栖居的生活,“不管I人E人,来了就是一家人”。“数字时代为乡村提供了新机遇。”江门市委宣传部常务副部长高钢华表示,“IE公社”与“无界创客”计划就是为了吸引具有创新思维、跨界能力的创客加入塘口,共同打造一个开放、包容、创新、共享的乡村青创社群;塘口提供低成本创业空间,符合政策条件的创业项目可以申请最高30%的补贴,并享有“栖塘计划”配套人才公寓等福利。

不止于空间层面的复兴,也在于文明形态的重塑。这一理念贯穿于整个镇域更新中。广场上的书店、旧厂房里的展演空间、旧墟夜市的烟火人气,不只是旅游业态的更新,更是一种文化自觉的集体表达。

艺术不再遥远,文明就在身边。塘口以一种温润而坚定的方式,把文化的触角伸入每一寸土地,用艺术和创意点亮传统肌理,也为文明建设注入时代意涵。

这座百年侨乡正以开放包容的姿态,让沉睡的历史建筑重焕生机,让传统的非遗技艺绽放新彩,让古老的村落成为创意热土。

塘口镇的故事仍在继续,这幅“乡见未来”的美丽画卷,正在岭南大地上徐徐展开。

网编:陈地杰

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号