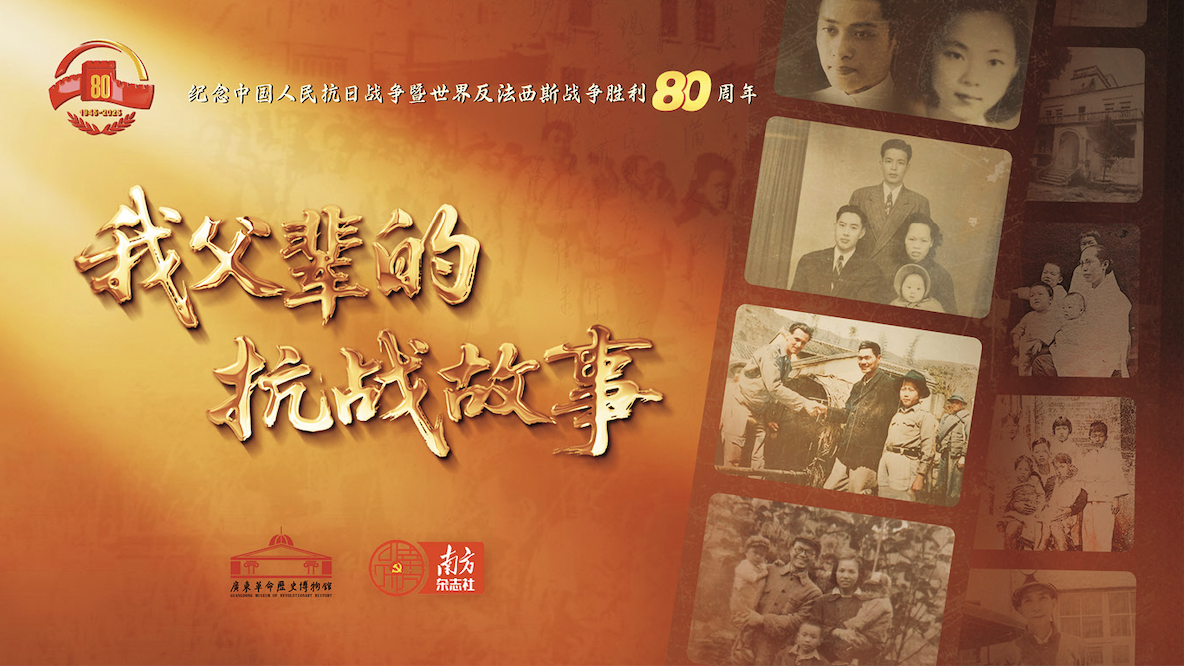

我父辈的抗战故事

“我们想让后代知道,课本里的‘抗战精神’,是父辈用脚底板走出来的,是用热血写出来的。”

◎《南方》杂志记者/陈冰青 发自广州、中山、东莞、惠州

◎视频摄制/陈冰青 李冉 刘家业 实习生/丁陆薇 陈柏言 黄思凯 林依晴

◎本文责编/刘树强 蒋玉

2025年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。广东作为中国近代革命的策源地之一,在抗日战争中扮演了重要角色,众多广东儿女挺身而出,奔赴抗战前线,为保卫祖国、抗击日寇作出了巨大的牺牲和贡献。

南方杂志社与广东革命历史博物馆联袂推出微视频栏目《我父辈的抗战故事》,通过抗战先辈后人的亲身讲述,挖掘珍贵的家族记忆,展现那段波澜壮阔的抗战历史。

从客家少年到东江纵队领路人

7月的广州,蝉鸣裹着热浪掠过珠江。在广东革命历史博物馆里,一张泛黄的老照片吸引了众人的目光。照片中,一位穿着朴素的老人坐在白云宾馆楼上,身侧站着一位穿白衬衫的年轻人,两人都望着远方,眼角眉梢浸着笑意。这是曾生将军留给儿子曾德平最珍贵的一张合影。

1910年,曾生出生在广东惠阳一座客家围屋。小时候的他天生有股子“硬气”,看到洋人欺负中国学生,他会攥紧拳头冲上去;见乞丐被地痞殴打,他能追着跑半条街。“那时候爸爸总觉得,咱们黄种人不该被人踩在脚下。”曾德平笑着说,眼里闪着光。

1924年,孙中山在广州创办黄埔军校的消息像一把火,点燃了少年的热血。14岁的曾生翻遍图书馆,把《三民主义》《建国方略》抄了一遍又一遍,在作文里写道:“中国要强,必先有信仰;信仰之灯,当由青年点燃。”后来,曾生考进了中山大学。“是孙中山先生让爸爸明白,一个国家要站起来,得靠无数个‘不愿做奴隶’的人。”曾德平说道。

1935年深秋,北平“一二·九”运动浪潮涌到广州。时年25岁的曾生正就读于中山大学,他带着同学们在街头贴标语、发传单,喊出“停止内战,一致抗日”的口号。“工人们放下工具加入游行,商人们关了店铺敲锣打鼓,连卖报的孩子都举着‘打倒日本帝国主义’的小旗子喊哑了嗓子。”曾德平回忆父亲的话,“我爸爸说,那一天他才懂得,中国人的脊梁,是千万个不愿低头的普通人凑起来的。”

“我是客家人,东江需要我。”1943年,东江纵队成立之时,面对国家的危难,曾生毅然站了出来。没有正规军,没有枪炮,只有两把旧手枪、几百块银元和一群跟他一样“不要命”的年轻人。“我爸爸常说:老百姓拿命护着我们,我们就拿命护着他们。”曾德平向《南方》杂志记者这样描述。

最艰难时,海外华侨的信来了。“祖国在流血,我们怎能旁观?”新加坡的教师、马来西亚的商人带着药品、物资等跨越重洋而来。曾德平记得父亲说过一个细节:“有个华侨青年刚下船,就把怀里的金表塞给战士,说‘换颗子弹打鬼子’。”

就这样,东江纵队从百余人壮大到近万人,成为华南抗日战场的“一把尖刀”,连日军都惊呼:“这支‘土八路’,比正规军还难打!”

1945年抗战胜利时,曾生不过35岁,两鬓却已斑白。曾德平翻出一张老相册,里面夹着张泛黄的字条:“今日筹粮缺米,百姓送来半袋红薯,热泪盈眶。”这是父亲当年的工作日记。

后来,曾生当上广州市市长,更忙了。“他回家吃饭像打仗,菜刚端上桌,扒拉两口就抓起公文包往外跑;唱客家山歌解乏,吼得声震房梁;头发越掉越少,母亲总笑他‘聪明绝顶’。”曾德平模仿着父亲当年的语气,“他说,老百姓的事,等不得。”

如今,曾德平80多岁了,手机里存着上百张父亲的老照片,但最珍贵的,还是那张白云宾馆的合影。“我爸爸说,那是他人生最放松的时刻。你看,他的腰还是挺得笔直。”

采访结束时,曾德平指着窗外说:“你看,珠江还是那么清,珠江两岸的高楼比当年多多了。但爸爸常说,有些东西比高楼更重要,那是一个民族记住苦难的勇气,是年轻人愿意为国家扛事的担当。”

革命洪流中的坚定战士

当华南战场的烽火熊熊燃烧时,在千里之外的东北黑土地上,同样有广东儿女在以热血践行抗日誓言。

20世纪30年代初的东北,寒风卷着雪粒割人脸。此时的中国,正陷在十四年抗战的血色漩涡里:1931年“九一八”事变后,日军铁蹄踏碎黑土地的平静。

而年轻的饶卫华,此时刚从中共中央在上海的领导机关出发。“我父亲在回忆录里说,当时中央苏区组织民众武装抗日,他主动请缨去东北。”饶潮生指着一张泛黄的老照片说,“他说,东北有产业、有工人、有被日军逼得走投无路的百姓,那里需要共产党的声音。”

但现实比想象更残酷,国民党军队撤退时,许多军官带着家产赖在东北,既不愿抗日,也不肯让路。“他们占着山头、工厂,和日军兜圈子,最后被打散了,反而四处找共产党。因为他们知道,只有这支队伍真刀真枪和日本人对抗。”饶潮生告诉记者,父亲到达东北后,做的第一件事就是串联这些“散兵”,把他们引向正确的抗日道路。

1933年1月,一份来自东北前线的报告送到了瑞金。这是饶卫华在考察抗日根据地后写下的万言书,里面详细记录了东北的敌情、民众诉求,以及“建立统一抗日武装”的迫切性。

很快,中共中央据此发出著名的“一·二六”指示信—首次明确提出在东北组织抗日民族统一战线,将分散的抗日武装整合为“东北抗日联军”。

“现在的年轻人,可能很难想象当年的抗日有多难。我们的先辈没有飞机大炮,没有充足补给,甚至不知道明天还能不能活着。但他们知道,只要有人扛起旗,就有人跟着走;只要能多赶走一个鬼子,中国就有希望。”饶潮生坐在广州起义纪念馆的凉亭中,略带思绪。

藏在牙膏里的密信,用生命书写抗战密码

在华南抗日的战场上,除了正面交锋的枪林弹雨,还有一条隐秘战线,那里的战士们以智慧为刃、以勇气为甲,在刀尖上传递着决胜的关键。

黄跃进从一叠泛黄的黑白照片中,抽出了一张旧照,指着照片里站在后方那个眉目清俊的青年说:“这是我父亲黄旭,珠江纵队情报系统的‘活地图’。”

1938年,珠江口的风里已飘起硝烟。18岁的黄旭在中山老家当小学教员,却悄悄把粉笔换成了密信。这一年,他加入中国共产党,成为情报系统的“新手”。

“父亲的公开身份是教员,但他的课堂从来不在黑板前。”黄跃进翻出一本旧相册,里面夹着半张泛黄的纸页,“这是他当年用的‘密写工具’:柠檬汁、米汤水,写在纸上肉眼根本看不见,得用蜡烛烘烤或者碘酒显影。”更让人惊叹的是他在一支普通牙膏里藏着密信,一件粗布衫的接缝处缝着微型地图,甚至卖货郎担子里的卷烟盒,都可能装着敌军部署的绝密情报。

“他扮作货郎走街串巷,表面卖卷烟火柴,实则在敌人据点附近‘闲逛’。”黄跃进说,父亲常跟他讲,最危险的一次是在日军“扫荡”前夕,他混进敌人驻地,偷听到“三天后清剿五桂山”的密令。“那天他揣着情报在雨里跑了十里山路,鞋磨破了,脚底板全是血,终于赶在天亮前把消息送到游击队手里。”

1945年,珠江纵队迎来最严酷的考验。日伪军调集上万兵力,对五桂山根据地发动残酷“扫荡”。黄旭作为情报负责人,成了“最忙的人”。

“他说那是‘拿命换时间’。”黄跃进记得父亲生前念叨过:敌人调动频繁,今天说从顺德来,明天又传从新会来,情报真假难辨。“父亲带着几个交通员,白天藏在甘蔗林观察,晚上摸黑进村找地下党员核实,困了就在草垛里眯一会儿。”最终,他们拼凑出敌军主攻方向的准确情报,珠江纵队据此提前设伏,以少胜多打退了敌人的进攻。

“后来我问他怕不怕,他说,怕啊,但更怕的是战友们因情报慢一步而牺牲。”黄跃进抚平照片边缘的折痕,“那时候他常说,我们多跑一步,同志们就少流一滴血。”

“我们想让后代知道,课本里的‘抗战精神’,是父辈用脚底板走出来的,是用热血写出来的。”退休后,黄跃进和几位珠江纵队战士后代聚在一起,做了一个决定:他们要走访健在的老战士。

他们去过五桂山上的游击战遗址,摸过当年藏密信的石墙;拜访过90多岁的老交通员,听老人用颤巍巍的声音复述“夜送鸡毛信”的细节。2019年10月,在多方合力下,《五桂山儿女英雄传》一书正式出版。“我们这代人记着,下一代人也要记着。那些流血牺牲的日子,那些藏在牙膏里、缝在衣角的信念,是我们民族最珍贵的‘传家宝’。”黄跃进说。

从香港学运先锋到南粤地下党脊梁

在抗战的隐秘战线上,还有钟明。

“他总说,青年人的血性要用在正道上。”钟明之子钟建民向记者讲述。

1919年,钟明出生在广东惠阳一个开明家庭。父母讲述的岳飞精忠报国故事,历史老师所讲的鸦片战争、西方列强侵略中国的历史,都在他心中刻下了深深的印记。

12岁那年,钟明被送往香港叔父家读书。在香港英皇书院求学时,他课外阅读大量鲁迅的小说杂文,学习马列主义理论,深刻领悟到要救中国,必须动员人民反抗帝国主义侵略。

1935年,“一二·九”运动的惊雷震动全国。钟明与志同道合者秘密成立“晨钟社”,成员从油麻地纱厂的童工到英皇学院的进步学生,逐渐发展成香港青年抗日救亡的核心力量,在校园里传阅鲁迅的《呐喊》、邹韬奋的《大众生活》,甚至冒险组织学生讨论《共产党宣言》。

“学赈会就是我们的前线。”抗战全面爆发后的1937年9月,香港大学组织发起香港学生赈济会,钟明介绍团结在身边的学生加入,成为群众公认的创始人之一和核心组织者。

“我们愿做先锋!”短短一个月,他串联24所中学,发起全港学生募捐。在中共香港党组织的影响和支持下,学生会成为香港青年爱国主义大觉醒的抗日救国学生联合会,开展了一系列如揭露日本侵略暴行、宣传前线将士英勇事迹、传播团结抗战方针、介绍共产党统一战线主张等活动,有力地支援了抗战。

“父亲总穿一件洗得发白的蓝布衫,揣着笔记本走街串巷。”钟建民告诉记者,据母亲回忆,父亲曾扮成报童混进码头,把《救国时报》塞进水手衣兜;也曾在茶楼“偶遇”日本商人,用粤语高唱《义勇军进行曲》激怒对方,借机偷走对方皮包里的军事情报。

在中共香港工委领导下,钟明主导的学赈会发展出“工协”“教协”等五个秘密组织,成员超2000人。他们缝制棉袄藏匿药品,用粤剧唱词传递情报,甚至把抗日传单印在月饼包装纸上。“父亲说,要让全香港都知道:中国不会亡!”

“在复杂危险的环境中,父亲以大华保险公司总经理身份为掩护,在广州维新横巷6号建立秘密机关。为传递重要情报,父亲曾扮成卖报小贩,在沙面租界与苏联领事馆密谈;为保护广州的供电系统,他通过‘工协’成员打入广州发电厂,破坏了国民党炸毁电厂的计划。”钟建民回忆,父亲深知情报的重要性,常说“情报比生命重要”,在隐秘战线上为革命事业立下赫赫功勋。

“他始终挺直脊梁。”新中国成立后,钟明的人生并非一帆风顺,但他始终保持着共产党人的高尚品格。“父亲为人正派,反对干部队伍‘埋堆’‘站队’的风气,父亲引用诸葛亮的话告诫我们要‘不卑不亢,不骄不谄’,靠自己的德才取得组织和群众信任。”钟建民说道。

在生活中,钟明坚持“老有所学”,与时俱进,所以在关协和关工委开会时,他仍然见解新颖,使人得益不浅。在离休前夕,画家关山月赠送一幅“梅花画”给他,寓意他为党的事业不惧挫折、不计名位,有梅花“傲霜雪”“不争春”的高尚品格。

红头绳系着几代人的抗战记忆

“要替大舅、二舅守好这份念想。”母亲杨日增的话,让那根红头绳的故事,如同一束火焰,照亮了家族与抗战紧密交织的命运,珠江纵队战士后人刘超红告诉记者。

1937年夏,18岁的杨日韶怀揣中山大学化学准考证,却被日军轰炸机的轰鸣打破了求学梦。他本该握试管的手,毅然握紧了钢枪。“考不了试了。”他捏着被战火灼皱的准考证,回到家乡翠亨村。

对外,他称去当教师,实则夜里翻山越岭给游击队送情报,教案里夹着密信,粉笔盒里藏着子弹。

1942年5月,五桂山抗日游击大队组织突袭浮墟战斗,杨日韶担任正面进攻任务。战斗接近尾声时,他为掩护战友安全撤出负重伤,仍抱着机枪射击,倒下时怀里还紧抱着为伤员准备的药品包,最终在转送治疗途中牺牲。

噩耗传来,外婆谭杏瘫坐在门槛上,沉默许久后,从里屋摸出个布包,里面是一根红头绳。“日增,你本该扎白头绳的。可你哥是为革命走的,这红绳要戴在头上,记着他的血不能白流。”杨日韶的牺牲,如利刃刺痛着杨家每个人的心。

然而,杨家小儿子杨日暲做出了勇敢的决定。他连夜翻出哥哥的旧军装,用剪刀把裤脚改短,“哥哥能上战场,我也能!”入队后,他成为神枪手,多次抗击日军,被评为义勇大队的战斗模范。但在1944年夜袭张溪伪军的战斗中,他被反弹的弹片炸至重伤,抢救无效牺牲,年仅25岁,弥留之际仍高呼:“打倒日寇!”

杨家的老人们,也以质朴的方式为信仰贡献力量。外婆谭杏从南洋归来,本可享清福,得知珠江纵队断粮,她翻出陪嫁首饰箱,把翡翠镯子、珍珠发簪塞给地下党换米。她还将存了三年的谷子磨成米,趁夜色送到游击队驻地。小姨妈杨日芳从小爱读书,外公在院子里拿报纸教她识字,后来她参加游击队当交通员,藏密信的本事就是在那时练出来的。

如今,刘超红时常前往珠江纵队司令部旧址、烈士陵园和杨日韶杨日暲旧居参观学习。她骄傲地说:“我儿子在大学入了党,还想去乡村振兴一线。”红色基因,在家族中代代传承。

80多年前,杨日韶、杨日暲守护的这片土地,如今书声琅琅,仿佛还能看见两个年轻人的身影:一个抱着课本走向教室,一个攥着步枪冲向战场。离开祠堂时,风又起了,那根红头绳的故事,仍在岁月里飘扬。

从东莞厚街到海丰刑场,他们用生命写下家国大义

在抗战的历史长卷中,还有无数普通儿女,以最纯粹的信仰,在危难时刻绽放出人性的光辉。在东莞图书馆内,王侬、卢克敏的侄子王晓强向记者讲述了这对伉俪以生命诠释“家国一体”的革命信仰。

“压平路上的崎岖,斩碎前面的艰难。”一封泛黄的信笺静静躺着,这是20世纪40年代,卢克敏烈士之弟卢江从抗战前线寄回马来西亚家中的信。寥寥数语,却让抗战精神穿越80年时空,依然滚烫。

20世纪30年代,东南亚的华侨青年中流行着一句话:“回国去,打鬼子!”当时14岁的卢克敏随母亲从马来西亚回到东莞厚街。这个本该在校园读书的少年,因为一本《共产党宣言》,点燃了他心中的火种。

王晓强告诉记者,姑妈王侬的故事更显传奇。16岁那年,她在广州参加“中国青年抗日同盟”,剪短头发、背着药箱深入农村。“她总说:‘救国不分男女,子弹能打鬼子,药箱也能救同胞!’”

白天贴传单、演话剧宣传抗日,晚上躲在祠堂里刻印进步刊物,两人因共同参与抗日服务队走到一起。1943年,东江纵队成立,王侬与卢克敏在战火中结为夫妻。在队中,卢克敏是政治骨干,负责部队思想动员;王侬则是“红色管家”,负责管理伤员、筹措粮食,她甚至学会了用草药为战士疗伤。

“那时候条件苦啊!”王晓强指着一张老照片,“部队经常断粮,我姑妈把家里最后一袋米送上前线,自己和孩子吃野菜。”

1945年10月,他们接到派往海丰县的调令。此时王侬将出生才28天的女儿送回祖母那里,随后便奔赴海丰县,走向新的战斗岗位。

1946年3月,由于遭到叛徒的出卖,他们被捕。汕尾海城刑场上,卢克敏被铁丝穿透双掌,拖行在碎石路上。王侬则踏着血泊唱起《国际歌》,敌人用枪托砸碎她的膝盖,她仍挺直脊梁高呼:“打倒国民党反动派!”

牺牲时,卢克敏年仅29岁,王侬年仅26岁,他们的儿子才一岁多,女儿才几个月大。“我姑妈和姑父的故事,让我明白,真正的英雄不是没有恐惧,而是战胜了恐惧。”王晓强说。

网编:李晓霞

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号