跨越时空的“长岗坡对话”

历史与当下,在此刻隔空击掌

◎《南方》杂志记者/陈健鹏 许俊仟 陈春霖 石静莹 陈地杰 实习生/贾筱凝 发自云浮

◎本文责编/蒋玉

当年,70多万群众的期盼,4万多名干部群众的豪情投入—没有钢铁洪流,便以肩为梁,以背为桥;没有精密图纸,便以土法为刃,以智慧破局。

今天,当清流依然在石槽间奔涌,我们听见了时空的和鸣—一代人有一代人的长岗坡,面对“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”)这个重大机遇,如今的云浮人民正以全新姿态、全新状态、全新面貌,誓要干出一番新的事业、闯出一番新的天地。

历史与当下,在此刻隔空击掌……

对话1·当年

178公斤纸和笔算出一条“天河”

长岗坡渡槽精妙绝伦的设计,至今仍为水利专家所称道。这条“天河”的蓝图,由吕醒华、梁中、孔祥华等几位本土专家接续完成。1979年渡槽建设动工,由于工程量大、设计任务繁重,设计师边设计边施工,设计、计算用过的纸和笔,后来清理送废品收购站,竟达178公斤。

长岗坡渡槽的设计,是一场技术与经济的双重考验,必须“既要敢想,更要科学”。

1975年,在渡槽构型确定的攻坚期,就遇到了很多前所未见的技术难点。

在罗定县水电局工作的吕醒华,把自己关在办公室里,一支铅笔、一张绘图纸,无数次陪伴他到三更半夜。

吕醒华的家在肇庆。妻子从肇庆来探望他时,推开房门就愣住了:柜子上、桌子上、抽屉里,凡是能放东西的地方,都堆满了设计图纸,有的图纸线条清晰工整,有的则被反复修改。他还给在葛洲坝大型水电站建设中担任技术能手的父亲吕雄飞写信,交流了许多技术问题。

后来,吕醒华因为工作调动要离开罗定。临走时,他把厚厚的一叠资料和图纸交到设计组另一位专家梁中手里,动情地说:“这些资料简直就像我的孩子一样,不舍得离开它啊!”

1976年11月,梁中、孔祥华团队进入边设计边施工的阶段。他们根据第一稿和第二稿的设计、计算基础,1977年6月完成第三稿设计方案,也是渡槽最终确定的方案。

他们大胆采用要求高、设计施工难度大但可以预制装配施工的肋拱渡槽。每次装配时,梁中就在沙地上画出图纸,然后引导木工们把相应配件按图拼一次,没有问题了才正式安装。

在计算渡槽51米跨度支墩基础平均压力的时候,梁中得出每平方米54吨的数据,嘴里念叨着就去食堂打饭,炊事员问他打几两米饭,他脱口而出“54吨”,闹了个笑话。

在设计上,孔祥华和梁中一起研究,除了几个大跨度肋拱,其他中小跨度都采用无筋拱或者少筋拱。

最终,在设计团队的共同努力下,渡槽建设不但节省了钢材300多吨,还克服了槽身承载力、大跨拱水平推力和风力荷载力大,以及肋拱和槽身分缝等技术难题。如今,这三位设计师已经故去,由他们设计的巧夺天工的“人工天河”依然在奔涌流淌。

对话1·今天

石艺工匠的计算题

“长岗坡的设计、施工和建设过程中蕴含着极致的工匠精神,这种精神也时时刻刻鼓励着我。”全国优秀共产党员、云浮家喻户晓的石艺匠人、省级非遗传承人梁建坤说。

梁建坤16岁便开始学习和从事石艺工作,用了30余年的时间,成为云浮石艺最高水平的代表。梁建坤说,自己的石艺生涯像是在做计算题,其中有加法、减法,还有乘法。

在石艺创作中,他常常做“减法”。在创作作品《步步高》时,他利用石材的原料因材施艺,使用巧雕技法,以石皮为主、玉料为辅,在石材上做减法,雕刻出栩栩如生的“东风螺”和“青竹笋”,引起业界轰动,让巧雕技法迅速成为云浮石艺创作的主流。

面对云浮的石艺行业人才断层危机,他在传承上做“加法”,毅然辞去公职,创办石材工艺厂,开厂授徒,传承手艺。后来,为了更好地弘扬石艺,他又关闭苦心经营10余年的工厂,通过人才引进,成为云浮技师学院石材工艺专业的一名教师,从一个人面对几名学徒,到一下子教授多名学生,他说自己是从“加法”到了“乘法”。

面对石材工艺专业缺教材、缺标准的现状,梁建坤组织教师团队自力更生,编写系统性教材,填补技工院校教材空白。“编写教材是一项庞大而复杂的工程,是我们这一代人的长岗坡。”梁建坤说。

在他的努力下,2018年,《全国技工院校专业目录》首次纳入“石材工艺专业”,梁建坤团队起草撰写专业描述,一体化课程标准获人社部认可。

对话2·当年

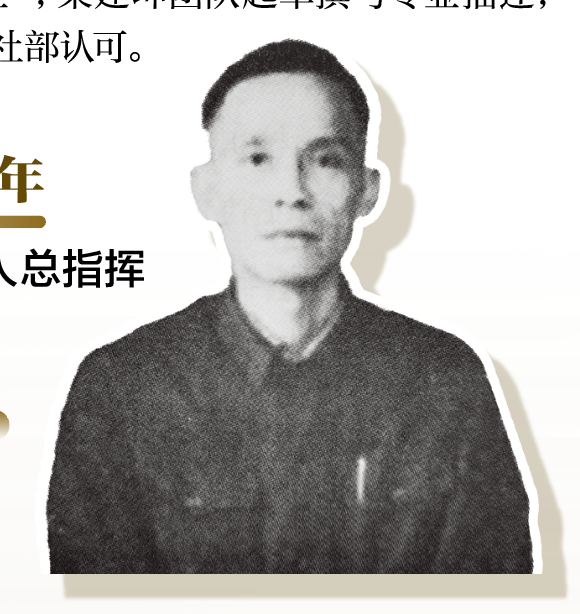

“身水身泥”的万人总指挥

长岗坡渡槽建设靠的是“蚂蚁啃骨头”的人海战术。如何统筹调配好上万人干工程,考验着总指挥的智慧。

“工地常见总指挥,经常身水与身泥。常找民工来倾计(粤语,意为交谈),鼓励大家敢作为。”当时工地上流传的小调,勾勒出群众眼里总指挥梁自然身先士卒的形象。

开工以后,水泥、砂石等物资短缺,一直都是困扰建设的难题。

有一段时间河沙供应不足,梁自然亲自到古勇沙场了解担沙情况,连夜召开会议,“发动党员晚上担沙”,确保每天每人担沙2吨。古勇大队支部副书记黄天德带队,党员们连续一个多星期泡在河里挑河沙,终于补上了用沙缺口。

长岗坡渡槽建设所用的水泥供应量不够。1978年除夕日下午,河口水泥厂的工人正准备清洁厂区回家过年,梁自然提着几斤肥猪肉就上门了,往一把椅子上一坐,就不走了。

“今天是大年三十,你们可以回家过年,我们却不能过年,我的工地还在等米下锅,你们今天不给我备足水泥,我就在这里过年。”梁自然这么一说,工人们一方面无可奈何,另一方面也理解梁总指挥的良苦用心。

厂里一次性调度了600吨水泥,大年初一凌晨,县物资局、商业局、汽车站等多个单位组织车队去运水泥,梁自然这才在其中一辆车的副驾驶座位上呼呼地睡了个好觉。

每个加强墩的建设,也是一场场战役。

105号墩,位于双莲河旁。浅浅的河床,弯弯曲曲的河道,河岸的水草高高低低地起伏着,给105号墩基础底的施工带来极大困难。开挖过程中,流沙隐现,渗水不止,塌方不断。个别人员由于泡在水中开挖基础,一冷一热很容易生病,一些工人就产生了畏难情绪。

为解决这一问题,指挥部总指挥梁自然、副总指挥罗瑞生会同李郁等技术人员齐齐来到现场研究解决。

最终的解决方案非常有创意。素龙公社新塘大队的木工陈永佳,是梁自然专门从金银河工地抽调过来的木工队负责人。他组织木工先加固四周木板平台,在不同的角度装了5个高于地面的搅拌混凝土的大槽,每条大槽又分别装一条斜向墩井口的流浆槽,更有效率地把混凝土导向墩井底。

“看,没有什么水涌上来了。”

时值午后,正是太阳猛烈照射的时候,大家的衣衫都被汗水浸透、被泥沙浆沾满,但是大家已经顾不上这些。一种无形力量在支撑着他们,渗水加强墩基础底施工难题随之破解,终于把渗水压住,完成了这个艰难的基础工程。

对话2·今天

当好乡村振兴的“领头雁”

“作为党员,就要带头去做、为民担当,这是我所理解的长岗坡作风。”云浮市云城区前锋镇“百千万工程”办公室专职工作人员、曾任罗坪村党总支书记的李勤贤说。

曾经的罗坪村,经济产业落后薄弱,存在空心化、老龄化的问题,是当地人眼里的“穷山窝”。在李勤贤的带领下,通过探索村企共建模式,打响生态农业品牌,发展以发财树、花卉为主的花卉等特色产业,村子迈向振兴发展。

“我们村以前种砂糖橘,但随着产业发展逐步滞后,大片果园丢荒,当时急需盘活闲置用地发展新的产业。”李勤贤回忆道。

经过入户走访和谋划,李勤贤将目光投到以发财树为主的花卉产业上,探索“村企共建”发展模式。为了打消村民疑虑,她带头种发财树,以此给农户们做思想工作,消除了多方疑虑和阻力。

经过多年的探索发展,罗坪村村民人均年收入从原先的9000多元提升至1.8万多元,村集体收入从2018年的3万多元跃升至50万元。

如今,作为前锋镇“百千万工程”办公室专职工作人员,李勤贤在人居环境整治方面继续发挥“领头雁”作用,带领群众为农村风貌增“颜”提“质”。

“长岗坡作风一直激励着我,鼓励我要主动承担起攻坚克难的重任。”李勤贤说。

对话3·当年

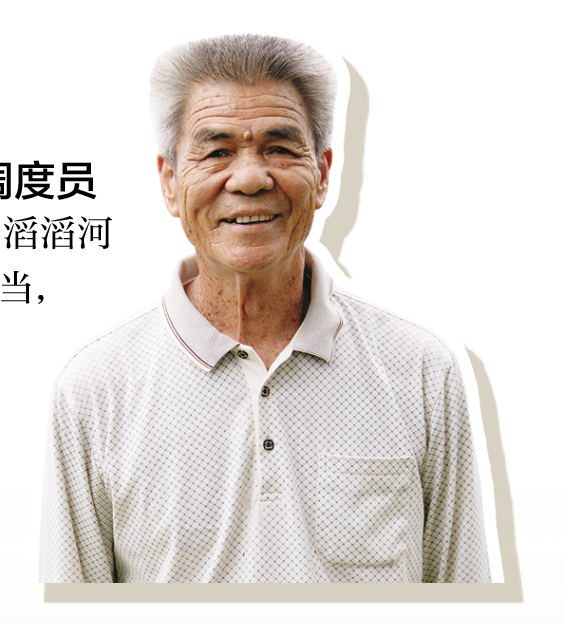

工地上的“螺丝钉”调度员

“雄伟渡槽腾空过,滔滔河水入银河。银河水库响叮当,全县旱涝莫惊慌。”

走在长岗坡渡槽边上,罗定市罗平镇查岗村村民梁坤元动情地唱起了山歌。已经78岁的老人家清楚地记得,现在桃园饭店所在地就是原来的指挥所,对面是饭堂、旁边是球场加停车场……之所以对每个地点都了然于心,是因为梁坤元当年作为长岗坡工程的调度员,每一个工地、每一个木所,甚至是运输点,都是他用脚步丈量出来的。

山歌的歌词,也把人带回那个热火朝天的奋战年代。

1976年,未满30岁的梁坤元进入长岗坡渡槽指挥所。因为他嗓门大,做事主动又负责,被任命为调度员。

作为入驻的先头部队,他眼看着原来荒山野岭的长岗坡,几天之内“长出”了木厂、石厂、工棚和指挥所。各镇青年民兵带着简陋的工具,浩浩荡荡来到这里,震醒了沉睡的长岗坡,锯木声、打铁声、高音喇叭呼喊声响彻山野。一场改天换地、改变命运的战斗由此揭开序幕。

如果把这个几万人投入的大工程比喻成一个巨人,那么调度员就相当于身体的“神经系统”,而这个系统仅仅靠一个个简陋的大喇叭来传递信息。

“我们那时候没有车,到处是泥路,调度员是哪里有问题就往哪里跑。”梁坤元回忆,当时哪个生产队缺了砂石、木材,一句“梁指挥”,他就跑到现场查看,然后再走回广播室进行调度;哪里需要加强人手,他挨个去协调;哪里的工人生病了不舒服了,他联系人送去医疗站……不管是烈日暴晒,还是寒风凛冽,都能看到梁坤元穿梭在工地上的身影。

梁坤元总能把事情想得很细,因工作出色,每次开会都被表扬。“我从未挨过批评,还拿了3张奖状。”他说。

梁坤元这个职位说起来叫调度员,其实也是工地上的一颗“螺丝钉”,哪里需要哪里去。

每次建设加强墩和浇灌拱梁,各种建材需求量就会倍增,工地上时常上演“人停车不停”。有时候司机累了,梁坤元就接过方向盘;装卸砂石人手紧的时候,他就上手补位帮忙干。

有一次,大年初一凌晨,工程总指挥梁自然从水泥厂要到了水泥。早已待命的梁坤元马上把所有运输站的车辆都调动起来。罗定县物资局、商业局、汽车站等多个单位亦先后接到通知,纷纷派车到河口水泥厂。当第一车水泥运到长岗坡工地的时候,东方渐露鱼肚白。

回忆起那段峥嵘岁月,梁坤元说,所有奋斗都值得。

“以前罗定苦旱吃不饱,指挥所的饭堂碗里仅有两三片风吹得跑的猪肉;长岗坡渡槽通水之后,罗定就成了鱼米之乡。”梁坤元最后又唱起了山歌,“到处电灯几够爽,家家户户亮堂堂。堂堂亮亮笑眯眯,不能忘记了旧时。”

对话3·今天

“百千万工程”的调度员

“我去了好几次长岗坡,每次都有新的感悟。一代人有一代人的长岗坡,昔日靠钢钎铁锤,今天我们靠实干和担当。”提起长岗坡,云浮市云安区都杨镇党委委员黄天康颇为感慨。

近年来,都杨镇乘着“百千万工程”的东风,聚焦“红+绿”融合、产业融合和共建融合“三个融合”,精准发力,以农文旅为犁耙,深耕乡村振兴沃土。

在都杨镇推进“百千万工程”的蓝图上,黄天康也是一名调度员。在当地党委政府的领导下,他积极参与都杨镇“三个融合”发展实践,助力都杨镇将西江革命老区村落、荣昌堂红色旧址、网红湾边村与蝶采园巧妙串联,打造出“红绿交织”的精品旅游线。仅今年上半年,这条线路已吸引游客突破43万人次,直接带动周边消费超3900万元。

炎炎夏日,都杨镇的杨柳冬瓜迎来大丰收。这几年来,他积极推动杨柳冬瓜种植基地扩容与深加工产业链延伸,同时引入本地网红以及大学生直播团队等直播助农新力量,让这田间地头的“土疙瘩”真正变成“金疙瘩”,走向更广阔的市场。

“我们正以长岗坡的好作风为指导,全力推进新时代的‘振兴渡槽’—‘百千万工程’。”黄天康说。

对话4·当年

“年轻人就该冲在前面”

在云浮罗定市船步镇龙岗村,记者见到了60多岁的蓝培佳。谈及当年建设长岗坡渡槽的往事,蓝培佳翻开手机相册,指着长岗坡渡槽纪念馆中写有自己姓名的展览图片感慨:“1977年我高中毕业,1978年就响应号召投身工程建设。那时我啥木工活都不会,全靠老师傅手把手教。”

在长岗坡渡槽建设大军里,青年突击队专门攻克急难险重的任务。“年轻人就该冲在前面。”蓝培佳说,作为木工组的一员,他在30多米高的木架上搭建渡槽混凝土浇筑模板,模板的精度与速度关乎整个工程进度。

他回忆,那时每天天未亮就起床,步行一个多小时到渡槽工地做工,天黑才回家,第二天又投入战斗。到了工地现场,人山人海,大家争分夺秒地工作。

木工组在高空作业,稍有不慎便可能坠落。蓝培佳总是主动承担最危险的任务,带头爬上30多米高的木架。木架由杉木搭建,间距超1米,没有安全绳,全凭手脚和胆量。柴油机吊上去后,木桩要一层层打上去,每一步都危机四伏。

烈日炙烤着木架,由三条木板搭成的“木桥”就是他们的路,人在上面凌空“飞舞”,木板滚烫,汗水湿透衣衫,可蓝培佳从未退缩。一次,狂风突至,木架剧烈摇晃,他和工友们紧紧抱住横梁,待风势稍缓,又继续作业。“大家心里都憋着一股劲,不能因个人耽误工期”。

工地条件艰苦异常,工棚由沥青纸盖住,一下雨就漏水。但大家不甘落后,力争上游。工地的大喇叭每天播报先进事迹,人人都渴望“上榜”。蓝培佳感慨:“踩空木板的话后果不堪设想,但没人退缩,因为这是为国家建设,为老百姓谋幸福。”

如今,蓝培佳已年过六旬,在世的工友大多七八十岁,很多人已离世。他说:“渡槽不会说话,但它记得每一个建设者的名字。”

结束长岗坡渡槽的战斗后,蓝培佳去过广州、深圳打工。后来,他回到家乡,1992年加入中国共产党,1996年担任村支书直至60岁。

对话4·今天

以青春之姿筑梦乡野

“就像当年长岗坡的建设者们迎难而上、攻坚克难一样,乡村振兴事业更需要年轻人的闯劲。”回到家乡云浮市新兴县太平镇创业的90后“海归”谢一帆说。

带着英国纽卡斯尔大学的硕士文凭,谢一帆从繁华的上海回到家乡,用15栋充满科技感的鸡舍,在110亩土地上编织起现代农业的新图景,用行动证明——乡村,是年轻人成就梦想的热土,而非退路。

粤港澳大湾区对高品质农产品的旺盛需求、家乡土地蕴藏的无限潜力,深深触动着谢一帆敏锐的商业嗅觉。“带着知识和技术回来,既是时代给我们的机遇,也是我们这代年轻人该扛起的责任。”于是,他毅然告别都市的繁华,一头扎进充满泥土气息的乡村创业大潮。

走进谢一帆的智能养殖基地,传统鸡舍的脏乱与异味荡然无存。取而代之的是15栋配备“智慧大脑”的现代化鸡舍:恒温系统精准维持着20℃~30℃的舒适环境,自动喂食机按需投放营养餐,粪便传送带定时高效清理,物联网大屏24小时守护着70万羽肉鸡的健康数据——这位90后“养鸡郎”,像运营一家高科技工厂般管理着他的“羽翼军团”。

“以前一个人累死累活最多管1万羽鸡,现在,一个人轻松管理5万羽!”谢一帆的语气中透着年轻人的自豪与底气。每天,贴有“新兴优质鸡”标签的冷链车从这里出发,将这份美味直供粤港澳大湾区的千家万户。

在“百千万工程”的壮阔征程中,像谢一帆这样的年轻人,正用行动书写着这样一个事实—乡村,不仅是归处,更是青年一代建功立业、实现价值的广阔天地。

网编:李晓霞

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号