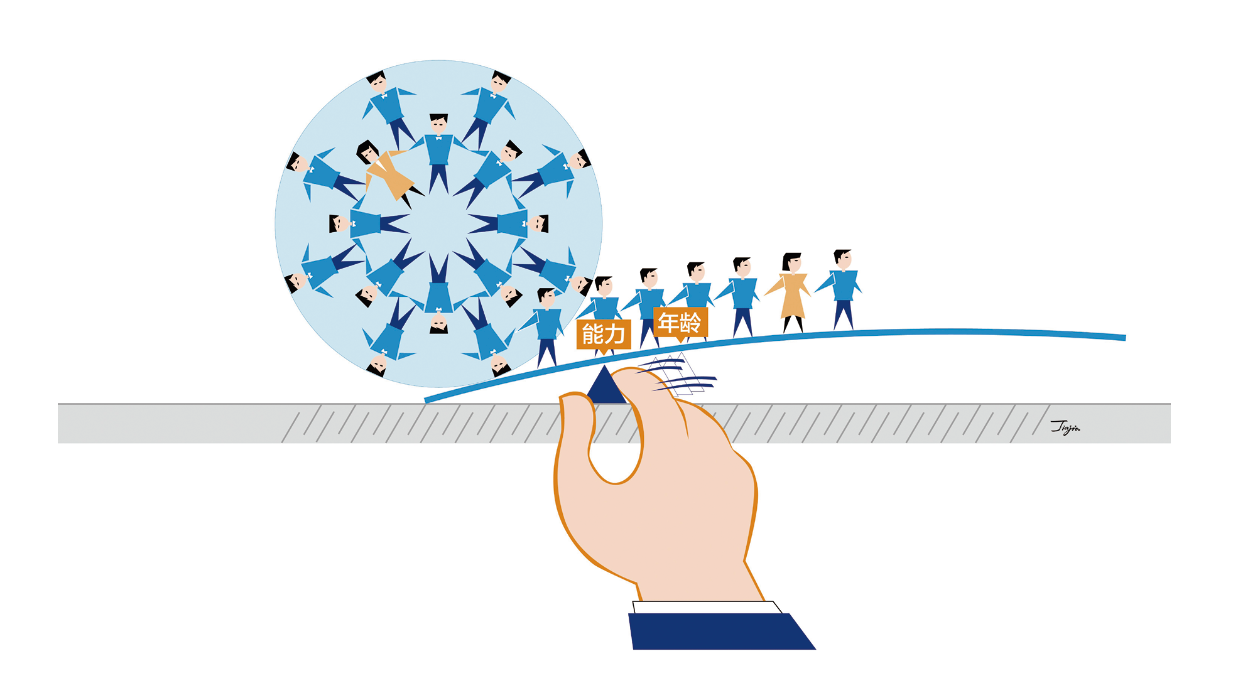

把“年龄杠杆”校准为“能力杠杆”

干部年轻化不是简单的“减龄”,而是通过结构优化、活力激发、梯队接续,为党和国家事业注入源源不断的新生力量

◎评论员/石静莹

◎本文责编/蒋玉

近期,《中国组织人事报》多次刊发文章,关注干部选任中的“卡点提拔”现象,引发党员干部的广泛讨论。

党的二十大报告强调,抓好后继有人这个根本大计,健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制。但在年轻干部培养过程中,个别地方出现急于求成的倾向,为片面追求领导班子结构的年轻化,将提拔速度当作衡量工作成效的关键指标,“卡点”提拔一些没有多少工作经历和实绩的年轻干部。这些年轻干部能力不一定突出,但是“年龄突出”,如此“卡点提拔”,违背了干部成长成才规律和组织选人用人原则。

个别地区出现“卡点提拔”现象的原因是什么?应如何正确看待干部选任中的年龄标准?

干部年轻化的现实需求

干部年轻化的政策,是经历了一段发展历程,不断探索形成的重要用人导向。

1982年9月,在党的十二大上,首次把“党的干部”内容在党章中独立设章,凸显党的干部在改革发展中的骨干作用,明确要求努力实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。作为实现干部“四化”的重要内容,年轻干部工作作为推进改革开放的重要组织保证而受到高度重视。

这一政策,有效解决了干部队伍青黄不接的问题,为改革开放注入了活力。

党的十八大以来,习近平总书记高度重视年轻干部队伍建设。习近平总书记强调,培养选拔优秀年轻干部是一件大事,关乎党的命运、国家的命运、民族的命运、人民的福祉,是百年大计。

干部年轻化是改革开放初期就提出的战略命题,目的在于解决“干部队伍老化”与“事业薪火相传”的矛盾。在过去一段时间里,这一政策给干部队伍源源不断注入活力。

然而,在执行的过程中,干部年轻化却被个别地方机械简化为“年龄数字竞赛”,甚至异化为“卡点提拔”:在年龄、职级、任期等硬性条件临近“临界值”时,个别地区个别领导为了让特定对象“赶上车”,在程序上“踩点”完成提拔;或者为片面追求领导班子结构的年轻化,将提拔速度当作衡量工作成效的关键指标,“卡点提拔”一些没有多少工作经历的年轻干部。

《中国组织人事报》于8月8日刊发文章《年轻干部培养需“文火慢炖”》指出,在年轻干部培养过程中,个别地方为片面追求领导班子结构的年轻化,将提拔速度当作衡量工作成效的关键指标,忽视年轻干部成长的客观规律。

“卡点提拔”的深层透视

实践中,年龄一刀切的潜规则在个别地方有愈演愈烈的趋势,甚至出现人为设置年龄界限,对任职年龄要求层层加码的怪事。这种机械执行,导致个别地方将年龄作为唯一指标,忽视干部实际能力。在这样的“指挥棒”之下,少数干部形成“到什么年龄就该提拔到什么级别”的固化思维。

“一步慢步步慢”的年龄焦虑,在个别地区的干部中蔓延,衍生“年龄是个宝”的投机心理;个别干部甚至篡改出生年月、伪造“第二档案”。

例如,2022年4月,四川省纪委监委公布黄桢富违纪违法案剖析,其年龄造假问题浮出水面。四川唐家河旅游开发有限公司原党支部书记、董事长黄桢富“欺瞒组织,篡改个人档案资料”,将年龄改小8岁。

为了个人利益不惜欺骗组织,这样的“造假者”走上领导岗位后,又岂能挡得住各种“糖衣炮弹”和“围猎”?

自2009年起,黄桢富就开始在工程建设、资金拨付等方面为他人提供帮助,谋取私利,先后收受现金20余万元。就任唐家河旅游开发有限公司董事长后,他收受贿赂更加肆无忌惮。

2021年3月,黄桢富接受审查调查,此后被“双开”,因犯受贿罪,被依法判处有期徒刑2年9个月,并处罚金30万元。为黄桢富提供帮助的公安干警、干部人事档案管理人员也受到相应处理。

更有甚者,僵化的执行造就了隐蔽的利益输送链条。

个别领导干部为安排亲信、构建小圈子,利用制度漏洞刻意“卡点”:比如在某个岗位空缺前,先将目标人选安排到相关岗位“凑够年限”,再卡着时间点提拔;或赶在干部年龄上限前“突击提拔”,规避后续限制。这种操作往往伴随程序简化、考察走过场等问题。

又如,2023年,“最牛90后官三代”回振彪事件引发舆论关注,其从国企“火箭提拔”至副县长被质疑“卡点操作”。此类事件倒逼各地加强对“异常卡点晋升”的核查。

把“年龄杠杆”校准为“能力杠杆”

公务员尤其是党政领导干部队伍建设直接关系党和国家方针政策的贯彻落实。

目前,《中华人民共和国公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员公开遴选办法》等法律法规,已经对公务员的职务晋升和岗位调整等作出了较为明确和细致的规定。这些法律法规的出台和不断完善,对于确保公务员职务晋升和岗位调整的规范性、科学性、公正性以及激发公务员队伍活力等都发挥了积极的作用。

干部选任年轻化是国家战略,旨在为党和国家培养后备力量,打破“青黄不接”与“论资排辈”的局面。

实践中,正确的战略导向与执行的层层加码,也在不断引发讨论与思考,这是政策不断自我优化的必经之路。

如果单一过分强调年轻化,将难以避免出现人力资源惰化和浪费等问题。对个人而言,职务晋升是最直接的激励手段。因此,一旦感觉到未来晋升无望,一些人往往就会放松对自身的要求,不思进取、得过且过。这将导致越来越多的干部在本人的职业发展早期阶段就放弃努力,等待退休。

个别地区把“班子平均年龄下降×岁”“90后占比不低于30%”等硬指标,列为年度考核硬杠杠,甚至与“一把手”绩效挂钩,导致为“达线”而“踩线”。

实践证明,干部年轻化不是简单的“减龄”,而是通过结构优化、活力激发、梯队接续,为党和国家事业注入源源不断的新生力量。

“卡点提拔”的根源在于机械执行、个别地区有待加强的监督体系以及用人导向的异化。正视这一现象,需通过弹性化制度设计、透明化程序执行、精准化问责机制,将年龄要求从“硬杠杆”转为“参考项”,最终实现“以实绩论英雄”的用人导向。必须进一步校准指挥棒,取消“年龄占比”一类简单量化指标,建立“岗位胜任力模型”,把重大斗争、急难险重任务作为“赛马场”。

只有把“年龄杠杆”校准为“能力杠杆”,把“卡点”变成“考点”,才能让更多“想干事、能干事、干成事”的年轻干部脱颖而出,也才能让“干部年轻化”的初衷在新时代发挥更大实效。

网编:周丽娜

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号