陈椰:我把潮乡当讲堂

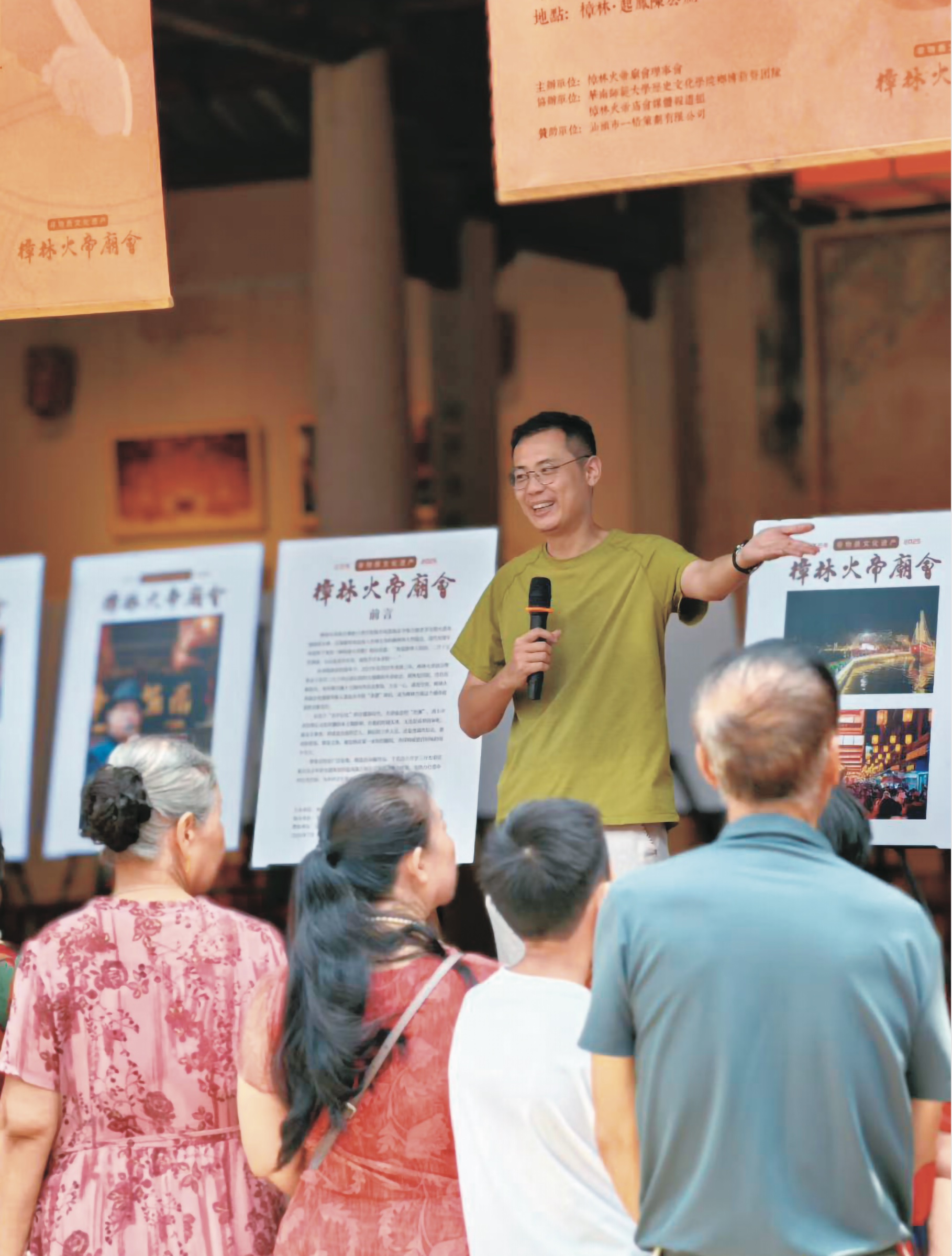

2025年7月26日,起凤陈公祠举办火帝庙会摄影展活动,陈椰现场为观众讲解。受访者/供图

“我计划把祖宅、乡土作为一个试验场,以更开放的姿态去给年轻人提供更多乡土实践的可能性。”

◎《南方》杂志记者/李梦醒 发自广州、汕头

◎本文责编/张蓓蕾

一到暑假,陈椰反而更加忙碌。由汕头市澄海区归国华侨联合会举办、旨在对澄海华侨历史文化展开持续性发掘与普查工作的澄海华侨与侨乡社会调查研学营已经连续举办四年。每一次深入乡间、祠堂、山林间的田野调查,陈椰都奔波不停、乐在其中。从中文系到哲学系求学,如今又在华南师范大学历史文化学院从事教学,这位出生于汕头澄海的青年学者,自踏入学术殿堂起,便把自己的研究视角和教学实践与脚下这片热土紧密地连接起来。

设在潮乡的乡土保育课堂

“中国的学问传统文史哲是不分家的,面对丰厚的文化遗产,既要有文学的想象力,又要有历史的眼光,还要有对根本‘存在’的反思。”促使陈椰发生转变的重要机缘正是抢修自家的老宅。

1921年,泰国华侨陈欣木及侄儿陈燕臣过番创业后回到汕头樟林塘西村建造大宅“德和里”,当地人称为“陈德茂”。作为陈家后裔,陈椰从2019年起频繁往返广州和汕头,全力修缮及活化祖宅,推动百年侨宅的现代创新转化。

“要和家族过往的历史对话,和乡土故人链接,与年轻人互动,一起去从事文化保育工作。”在陈椰看来,乡土保育十分需要年轻人的参与。如今只要有假期,他就带着学生以陈家祖宅、家乡樟林古港为据点,调查华侨相关的历史文化资源,办展览,做讲座,参与庙会的策划、组织。四年来,通过学术讲座、文献搜集、口述访谈、田野调查、学术研讨等方式,来自全国各高校的对华侨历史感兴趣的在校大学生和研究生汇聚潮乡,以更新也更加正统的学术视角看待潮乡的历史沿革和当下变化。

今年暑假,这些来自不同学校和专业背景的学生实现跨学科融合,在开放的基础上实现研究的专业性。他们深入镇以下各乡组织华侨史料的搜集,并运用历史人类学方法对侨乡的社会变迁展开兼顾共时性和历时性的社会调查。“这些实践对师生来讲是弥足珍贵的。农村提供了课堂之外的广阔实践天地,其本身就是一个大课堂。这对我来说也是最有成就感的,通过研学营,我们训练培养了一支对侨乡历史文化有情怀、有学术能力的生力军,也唤起当地民众保育家乡华侨文化资源的意识和热情。”陈椰说道。

努力达成守护心愿

努力挖掘曾经沉寂的民俗,是陈椰多年努力的方向之一。这几年,除了修缮老宅,他参与建设了樟林永定楼侨批展览馆,开设讲座、工作坊,还策划了樟林火帝庙会,促其成功跻身汕头市级非遗之列。

樟林古港是红头船的启航地,在汕头开埠前作为粤东第一大港,数以万计的潮汕人从这里启航,漂洋过海到东南亚谋生。如今它被列为“广东十大海上丝绸之路文化地理坐标”。而樟林“游火帝”信俗则是流传于澄海区东里镇樟林一带的特色习俗。如今樟林“游火帝”信俗热闹非凡,勾起海外华侨浓浓乡愁。今年夏天,“火帝庙贺诞摄影展”“有影迹:潮汕文化在地分享会”“林书盛潮语弹唱音乐会”和《旧影潮州》分享会举行,让“游火帝”有了文化味、创新范。华南师范大学历史文化学院的师生们更将樟林火帝庙会等潮汕侨乡历史文化作为探索乡村文化振兴的重要案例。此次借火帝诞活动契机,他们在前期策划布展,现场引导游客,用实际行动助力乡村文化传承与发展。陈椰更是将自己去年底修缮一新的祖宅—“起凤陈公祠”作为庙会分会场,邀请潮汕电影组织“观潮”做五部潮语短片展播,邀请民谣乐队“野草寮”用原创潮语歌曲带来音乐专场,让本土网红奶茶店在老厝里摆“快闪店”,网络达人“黏土大叔”现场制作原创黏土作品……

热闹与赞扬之后,陈椰从未停止思考。中国哲学古老的传统在当下能有什么创造性的实践,潮汕乡土这片保留了诸多传统的“田野”还能提供怎样的保育经验等诸多思考,促使他不断往前行走。“我计划把祖宅、乡土作为一个试验场,以更开放的姿态给年轻人提供更多乡土实践的可能性。比如把老宅建设成一个博物馆,协助农村办起更多的文化空间,在商业与文化理想之间取得持续性的平衡发展,这也是守护一方文脉的实践。”陈椰说道。

网编:周丽娜

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号