公仆许士杰的读书往事

“他家简朴非常,他正在辅导孩子读书,自己也在读书……与其说是一个来头颇大的领导干部的家,不如说像个穷教师的宿舍更合适”

◎《南方》杂志记者/李梦醒 发自广州

◎本文责编/蒋玉

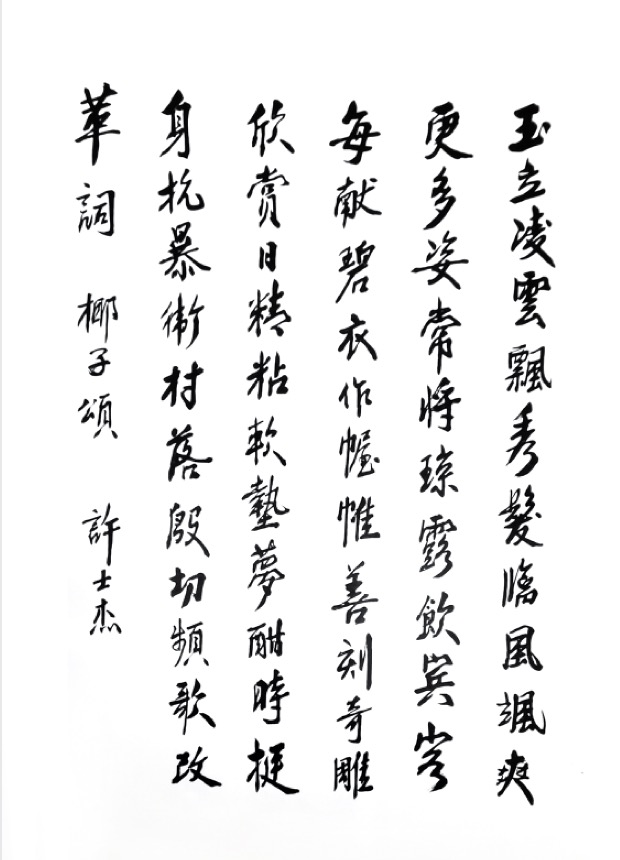

“竹韵椰风传正气,公仆清名播芬芳。”这是镌刻在汕头市澄海区隆都镇樟籍村许士杰故居前的两句对联。身为海南省建省以来第一任省委书记,许士杰的一生留下了许多令人称道的政绩,他勇于开拓创新、敢于坚持真理、大公无私、严于律己,至今常被人提及。而对许士杰来说,一生虽动荡苦楚,但只要有一方小小书桌,便是拥有博大天地、心灵源泉。

广东省委原第一书记任仲夷曾评价他:“许士杰学历不高,但读书很多,知识很广。”

进步书刊立志

1920年,许士杰出生于汕头市澄海区隆都镇樟籍村,他的曾祖父是中医,祖父是村小学校长。在家庭的熏陶下,许士杰很小就养成了勤学读书的好习惯。可由于许士杰的父亲英年早逝,家道中落,作为家中长子的许士杰,从13岁开始就挑起养家的重担。在艰苦的日子里,读书不仅成为难得的放松方式,更成为少年许士杰心灵的最佳慰藉。

后来,在华侨姑妈的帮助下,许士杰进入汕头市进一国文专修学校学习。作为一所专攻古汉语的中等专业学校,许士杰在这里打下了坚实的古文学基础,积累了深厚的文化底蕴。也正是在读书的过程中,许士杰逐渐找到革命信仰和奋斗方向。

抗日战争爆发后,许士杰从学校回到樟籍村,一边帮忙经营家中的寿春堂中药店,一边参加由党组织领导的青年抗敌同志会(简称“青抗会”)。1938年,许士杰加入中国共产党,不仅积极进行抗日宣传和募集救国捐款,还以寿春堂为活动地点,组织读书会,学习进步书籍和报刊,完成青抗会布置的抗日救国宣传任务,先后发展地下党员20多名,建立了总支部。《国家与革命》《列宁主义问题》《联共党史简明教程》《静静的顿河》《铁流》《毁灭》《钢铁是怎样炼成的》《子夜》《被开垦的处女地》等书籍以及党的早期刊物《解放》《群众》成为这一时期许士杰的精神食粮。他带领进步青年们不仅分享读后感,更畅谈对时局、战局的看法意见,互相激励。

小小的乡村药店,只有十几平方米大,被一条长药柜隔成两半,一半卖药做生意,一半接待来客,坐七八个人就很拥挤了。许士杰身为党总支书记,待人谦和,处事稳重,自然而然地成为读书会的中坚,因而大家都愿意到寿春堂来。

采访中,许士杰的长子许守樑向《南方》杂志记者讲起父亲年少时读书的趣事:“听家里长辈说,那时候几家人共同住在一个大院子里,我父亲常常读书到很晚,所以他的小屋里总是下半夜还点着灯。有一次邻居老太太跟他逗趣说,士杰,你又看书看这么晚,夜里还点着灯。我父亲不好意思地说,哎,看了书又放不下,一下子就读到天亮了。”

在那个年代,读书也常伴有危险。1948年下半年至新中国成立前这段时间,许士杰在外地游击根据地活动。家中阁楼藏有不少进步书籍,在白色风声紧张时,这些书籍都由他的母亲陈御年和小妹许瑶卿收放入箩筐,两人伪装后挑到一贫困农户家掩藏。就是用这样的办法,才使得这些宝贵的书籍和部分笔记逃过劫数,一直保存到新中国成立。

理论书籍取法

“父亲没有什么别的爱好,他最大的爱好就是读书写作、练习书法。”据许守樑回忆,许士杰读书涉猎很广,包括政治、经济、历史、哲学、中医、文学、书法……他也喜欢与家人、子女、孙辈们讨论读书话题。他还曾经给孩子们推荐了《战争与和平》《一千零一夜》《根》《飘》《莎士比亚全集》等经典文学著作。“《基督山伯爵》就是他推荐给我看的,他也很喜欢金庸、梁羽生的作品。”许守樑说。

读书是自我学习,更是一种观察世界的方式。许士杰读书的爱好深刻影响了他的工作思路,带给他较高的理论水平和工作能力。

许士杰自参加革命以来,工作多次调动。他每到一处必读地方志,借以了解当地的自然环境、民风民俗和生活生产的方方面面。这个习惯使他每到一处都能快速进入状态,为做好工作打下很好的基础。此外,每分管一个新领域的工作,农业也好、工业也罢,许士杰必研习专业书籍。

新中国成立初期,许士杰有意识地研习马列主义原著,以提升自己的理论水平。前不久,许守樑在家中翻出父亲曾读过的《资本论》,书页已经泛黄,扉页写着“汕头新华书店,一九五五·六·十四”的字样。

“文革”期间,许士杰被下放干校劳动,他平静地日起而作、日落而息,除了规定的劳动时间,有空就读报、读书、做笔记。就在这段时间,他再次认真通读了《资本论》全书,并作了多处眉批。

广东省社联第二届委员会委员许亦涛在回忆文章里,记录了自己与青年许士杰的这样一个问答:许亦涛问许士杰,理论书籍太艰涩难读,怎么办?许士杰回答:“理论书籍,它是在讲革命的基本道理。文化水平不高,又没有革命的实践经验,初读就会感到吃力,要不怕难、不怕苦,一遍看不懂不要着急,再多看一两遍就可以弄懂了。要坚持读,多读几本,就会逐步弄懂,逐步提高。”

以书为伴养德

在许守樑家中一直收藏着两件“传家宝”,那是父亲许士杰生前用了几十年的两个铁箱。这两个专门请人定制的用于装书的铁箱,如今已经锈迹斑斑。

正是这两个铁箱,陪伴着许士杰以汕头为起点,到广州、新会、海南、肇庆的几十年从政轨迹。这是许士杰酷爱读书、重视知识、追求真理、认真勤学的最好见证。每到一处,行李很少,书却很多。

许守樑回忆,有一年父亲工作调动,特意请了一辆吉普车来运行李。村里路不好走,司机开着吉普车一路从河堤进到村里,下车一看,要运的几乎都是书。

工作之余,许士杰最爱做的除了读书就是逛书店。周末不忙的日子,他总是和秘书一同去书店买书看书;去哪里开会、出差,也要去逛当地的书店。他去世后,留给子女最多的就是书与笔记。

许士杰爱读书、爱思考,更爱记录和写作。“父亲一生花了大量时间读书写作,直到病重时仍然看书、写文章。”采访中,许守樑向《南方》杂志记者谈起这样一件“最遗憾的事”:“‘文革’期间,父亲交给我一本已发黄的有词典这般厚的笔记本让我保管,封面是他笔题的《十年札记》。我粗略翻了几页发现,父亲用日记的方法,真实记录了他参与和了解的潮汕、澄海地区地下党、游击队的活动情况,包括重要事件、人物、地址、时间……是十分珍贵、真实的历史记录。可惜我怕被搜查到牵涉太多人,于是撕毁了。后来父亲知道情况后并没有过多责怪我,却深感可惜。后来,父亲大量的工作笔记都交公了。”

酷爱读书也深刻影响着许士杰的生活理念。高度的精神追求带来的是简单朴素的生活。著名作家秦牧曾在文章中回忆20世纪60年代初,他到时任新会县委书记许士杰家中夜谈的场景:“他家简朴非常,他正在辅导孩子读书,自己也在读书,桌子之上,仅摆了一盘花生来聊充小食而已;见我来了,就起身热情招呼。那儿的风貌,与其说是一个来头颇大的领导干部的家,不如说像个穷教师的宿舍更合适。”

一生朴实无华,唯爱“读书”二字。许士杰奋斗的人生中,经历过革命的惊心动魄、动荡奔波的辛劳苦楚、改革开放的激流勇进,书中天地始终给予他前行的动力与养分,滋养出高尚的公仆之德。

网编:陈冰青

粤公网安备 44010402002257号

粤公网安备 44010402002257号